La época que Mark Twain describe en “Un bosquejo de familia” corresponde a un periodo de bonanza en el que la familia vivía en una casa enorme con un pequeño ejército de empleados domésticos. Mark Twain llegó a obtener ganancias fabulosas con la venta de sus libros y escritos, pero siempre se las arreglaba para perderlo todo en alguna empresa no necesariamente disparatada. Los tiempos de vacas gordas alternaban con otros de carestía en los que se veía obligado a emprender, bajo contrato, giras interminables por el extranjero, dictando charlas o conferencias que cautivaban al auditorio gracias a sus extraordinarias dotes de expositor culto y ameno. Su fama de charlista era tan grande como su fama de escritor y eso le permitía vivir del cuento. Literalmente del cuento, de sus charlas o disertaciones siempre graciosas, enjundiosas, amenas.

Entre los muchos personajes de “Un bosquejo de familia” sobresale una niñera llamada Rosa, a la que Dios “había hecho en alemán”, y un cochero llamado Patrick que salvó de morir asfixiadas a las niñas de Twain. Pero las que me han llamado más la atención son dos nodrizas y el tipo de alimentación que suministraban a su enfermiza hija Bay y a sus dos hermanas. Una de ellas se llamaba Maria McLaughlin y “era un diablo profano, dado al whisky, al tabaco y a numerosos otros vicios:

“Maria mascaba, fumaba, decía palabrotas usando un lenguaje obsceno en la cocina, robaba la cerveza del sótano y se emborrachaba a menudo, y era una tipa complicada en todos los aspectos; pero Bay mejoró gracias a sus vicios, y bastante rápido”.

Lo que Mark Twain cuenta más adelante desafía a la imaginación y hace que uno albergue dudas sobre la salud mental del escritor. Permitir que una nodriza borracha amamante a su hija es algo que sólo a Mark Twain podía ocurrírsele:

“Maria llegó a casa sobre las once esa noche, tan llena como un huevo y asimismo falta de equilibrio. Pero Bay estaba tan vacía como la otra llena, así que después de una toma de veinte minutos el estómago de Bay estaba bien repleto de un ponche lácteo hecho de cerveza, whisky barato, ron y un brandy horroroso, además de estar sazonado con tabaco de mascar, humo de puro y blasfemia, y las dos quedaron pomposamente piripis y felices. A Bay nunca le sentó tan bien la leche de una nodriza como la de Maria, ya que ninguna otra tenía tal sustancia”.

Otra nodriza de antología, que más bien parece personaje de “Gargantúa y Pantagruel”, era una irlandesa “con una vena egipcia muy poderosa”:

“No hubo nunca una nodriza como esa —¡la única, la sublime, la inalcanzable!—. Se erguía un metro ochenta desde las medias hasta arriba, tenía una forma y un contorno perfectos, el pelo de color cuervo, negro como el de un indio, majestuoso, cargaba con su cabeza como si fuera una emperatriz; tenía el porte militar los andares de un granadero, y las agallas y la fuerza de todo un batallón”.

Nueva vez uno se pregunta si Mark Twain estaba cuerdo o hablaba en serio cuando lee la descripción de la portentosa egipcia a la que confiaba la alimentación de su hija Clara. ¡Existiría de verdad semejante personaje o es fruto de la imaginación desbordada de Mark Twain? Lo más probable es que se trate de un personaje real con ciertos toques y retoques más o menos surrealistas:

“Tenía una salud de hierro, el apetito de un cocodrilo, el estómago como una bodega y la digestión de un molino de cuarzo. Burlándose de la máxima adamantina que dictaba que una nodriza debía solo participar de cosas delicadas, ella devoraba cualquier cosa y todo lo que pudiera acaparar con sus manos, engullendo diabólicas combinaciones de cerdo fresco, pastel de limón, col hervida, helado, manzanas verdes, intestinos, rábanos crudos, regando todo esto con torrentes de café, té, brandy, whisky, aguarrás, queroseno —cualquier cosa que fuera líquida—. Fumaba pipas, puros, cigarrillos; gritaba de alegría como un Pawnees y blasfemaba como un demonio; y era así como subía las escaleras bien atiborrada como he descrito para deleitar al bebé con un banquete que debería haberlo matado a treinta yardas de distancia, pero que en cambio solo lo alegraba, engordaba, contentaba y embriagaba. Ninguna criatura salvo esta fue nunca tan bien servida. La giganta saqueaba mis reservas de tabaco y cigarrillos cada día; ninguna bebida estaba a salvo de ella si te despistabas un momento; y además de las grandes cantidades de licores fuertes que ella compraba en el centro de la ciudad cada día y que consumía, se bebió doscientas cincuenta y seis botellas de medio litro de cerveza en nuestra casa durante un mes, ¡y eso que ese fue el mes más corto del año! Lo que cuento parece imposible, pero solo me ciño a los hechos. Ella era una maravilla, un portento, esa egipcia”.

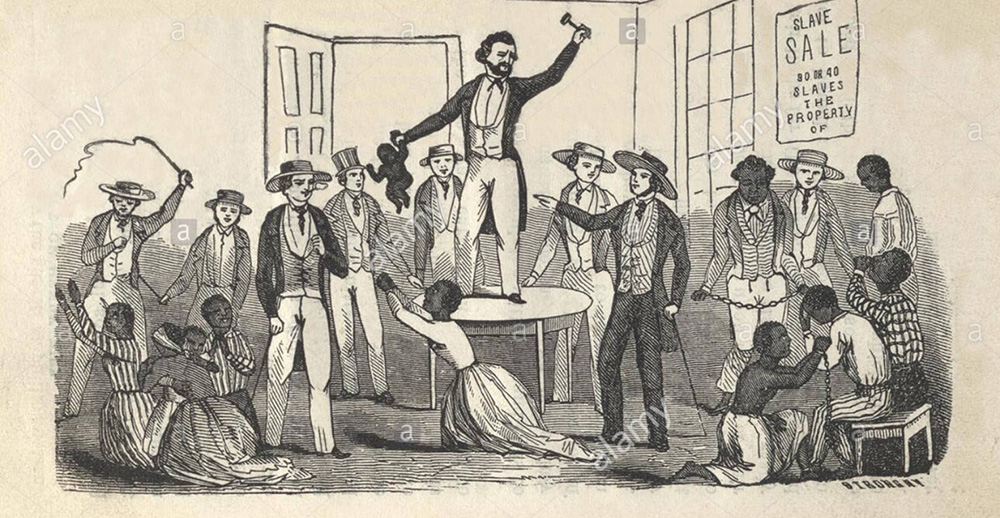

Más que un cuadro, un paisaje humano, “Un bosquejo de familia” es un poco también una radiografía del drama de una época de grandes esperanza, grandes tragedias y grandes hipocresías y frustraciones en lo que José Martí describió como el “Norte revuelto y brutal”. Mark Twain no se limita a pasar revista a las venturas y desventuras familiares. El drama de la esclavitud, aparentemente superado, tenía raíces profundas y otras formas de esclavitud estaban surgiendo. Un simple relato, el relato de la tía Rachel, una madre, una esclava negra, una liberta que cuenta cómo ella y toda su familia fueron vendidas en pública subasta, pone al desnudo esas raíces, el entramado de odio visceral sobre el que se sostenía una sociedad esclavista e intolerante.

“Y bien, un día de estos mi vieja ama dice que está sin un céntimo y tiene que vender a todos los negros del lugar. Y cuando yo me entero de que nos van a vender a todos en una subasta en Richmond… ¡Oh por Dios, y tanto que sabía lo que eso significaba!”. [La tía Rachel se había ido levantando a medida que contaba la historia y ahora se erguía sobre nosotros como una torre, una negrura que tapaba las estrellas).

‘“Nos pusieron cadenas y nos dejaron sobre una tarima tan alta como este porche —seis metros, y toda la gente nos rodeaba, una multitud sin fin. Y se acercaban y nos miraban, apretaban un brazo, nos hacían levantar y dar unos pasos y decían ‘esta es demasiado vieja’, ‘esta, débil’ o ‘esta no sirve para mucho’. Y vendieron a mi propio marido, y se lo llevaron, y empiezan a vender a mis niños y se los llevan, y yo empiezo a llorar; y el hombre dice ‘cállate tú, llorica’, y me golpea en la boca con su mano. Y cuando ya todos se han ido menos mi pequeño Henry, lo agarro y lo acerco a mi pecho, y me levanto y grito: ‘No me lo quitarán’, grito: “;Mataré a quien le ponga una mano encima!’, grito. Pero mi pequeño Henry me susurra y dice, ‘me voy a escapar, y luego trabajaré y te compraré la libertad’. Oh, que Dios bendiga al muchacho, él siempre tan bueno. Pero lo atraparon -lo hicieron, aquellos hombres lo atraparon, pero yo les arranqué las ropas y les di en la cabeza con mis cadenas, y ellos me devolvieron los golpes, pero poco me importó. Ya ve, mi esposo ya no estaba, ni ninguno de mis hijos los siete, y a seis de ellos no les he vuelto a ver la cara a día de hoy, y de esto hace veintidós años”.

Lo estremecedor del relato contrasta con la sencillez de las palabras. Unas palabras sencillas, sin maquillaje, para describir la desgarradora realidad de la tragedia. Una tragedia tanto más terrible en cuanto formaba parte de la cotidianidad de Richmond, Virginia, y de los demás estados del Sur durante la primera mitad del siglo XIX. Una simple subasta, rutinaria, para los negreros del sur. Una tragedia devastadora para una madre a la que le arrancan el alma junto con los hijos y el marido.