Holly Golightly, el inolvidable personaje de Truman Capote, va ligera por la vida (go lightly), persiguiendo un sueño que se le niega, que la excluye. Es una chica liviana en más de un sentido, igual que su apellido, voluble, ambiciosa, frágil y seductora, a veces quizás encantadora, pero también es una chica acorralada por la vida y sus circunstancias, atrapada en la telaraña de sus mejores fantasías. Vive rodeada de gente extraña en un ambiente de relumbrón y todo en su existencia es provisional. Para ella, y tantas miles como ella, la mejor idea del paraíso es la que representa Tiffany’s, la famosa joyería neoyorquina.

La relación más estable y auténtica de Holly Golightly es la que mantiene con su gato, o mejor dicho, con un gato callejero que no tiene nombre y no tiene dueño. Ella lo cuida, lo alimenta, lo mima, pero en todo momento finge tener una relación de distanciamiento con él. Son sólo amigos circunstanciales, sólo las circunstancias los unen, por el momento, y llegará el día en que tendrán que separarse. Ambos lo saben. Ella cambia de novio como cambia de vestido y no le será más difícil cambiar de gato.

Pero el climax de esa pequeña obra maestra que se titula “Desayuno en Tiffany’s” se produce cuando Holly Golightly trata de librarse y se libra del dichoso gato, cuando al instante descubre que algo se le ha quebrado en el alma, el momento en que aquilata la intensidad de su sentimiento por el felino:

“Holly bajó del coche, llevándose consigo al gato. Acunándolo, le rascó la cabeza y preguntó:

“-¿Qué te parece? Creo que este es un lugar adecuado para alguien tan duro como tú… Cubos de basura. Ratas a porrillo.

Montones de gatos con los que formar pandillas. Así que sal zumbando -dijo, y le dejó caer al suelo; y como él se negó a alejarse, y prefirió permanecer allí, con su cabeza de criminal vuelta hacia ella e interrogándola con sus amarillentos ojos de pirata, Holly dio una patada en el suelo-: ¡Te he dicho que te largues! El gato se frotó contra su pierna.

“-¡Te digo que te largues por ahí a tomar por…! -gritó Holly, y entró en el coche de un salto, cerró de un portazo y dijo-: Vámonos. Vámonos”.

“Me quedé pasmado.

-La verdad es que lo eres. Eres una mala puta”.

“Recorrimos toda una manzana antes de que contestase.

-Ya te lo había contado. Nos encontramos un día junto al río, y ya está. Los dos somos independientes. Nunca nos habíamos prometido nada. Nunca… -dijo, y se le quebró la voz, le dio un tic, y una blancura de inválida hizo presa de su rostro. El coche había parado porque el semáforo estaba en rojo. Abrió de golpe la puerta y se puso a correr calle abajo”.

Yo corrí tras ella.

Pero el gato no estaba en la esquina donde le habían dejado. No había nadie, absolutamente nadie en toda la calle, aparte de un borracho que estaba meando y un par de monjas negras que apacentaban un rebaño de niños que cantaban dulcemente.

Salieron más niños de algunos portales, y algunas mujeres se asomaron a sus ventanas para ver las carreras de Holly, que corría de un lado para otro gritando:

-Eh, gato. Oye, tú. ¿Dónde te has metido? Ven, gato.

Siguió así hasta que un chico con muchos granos en la cara se adelantó hacia ella con un viejo gato agarrado de los pelos del cuello:

-¿Quiere un gato bonito, señora? Se lo doy por un dólar.

La limousine nos había seguido. Por fin Holly me dejó que la llevara hacia el coche. Junto a la puerta todavía dudó; miró por encima de mi hombro, por encima del chico que seguía ofreciéndole su gato (‘Medio dólar. ¿Lo quiere por veinticinco centavos? Veinticinco centavos no es tanto’), hasta que se estremeció y tuvo que agarrarse a mi brazo para no caer.

-Joder. Éramos el uno del otro. Era mío.

Le dije que yo volvería a buscarlo.

-Y cuidaré de él. Te lo prometo”.

Ella sonrió: aquella nueva sonrisa, apenas una muequecilla desprovista de alegría.

-Pero, ¿y yo? -dijo, susurró, y volvió a estremecerse-.

Tengo mucho miedo, chico. Sí, por fin. Porque eso podría seguir así eternamente. Eso de no saber que una cosa es tuya hasta que la tiras. La malea no es nada. La mujer gorda tampoco.

Eso otro, eso sí, tengo la boca tan reseca que sería incapaz de escupir aunque me fuera en ello la vida. -Subió al coche, se hundió en el asiento-. Disculpe, chófer. Vámonos”.

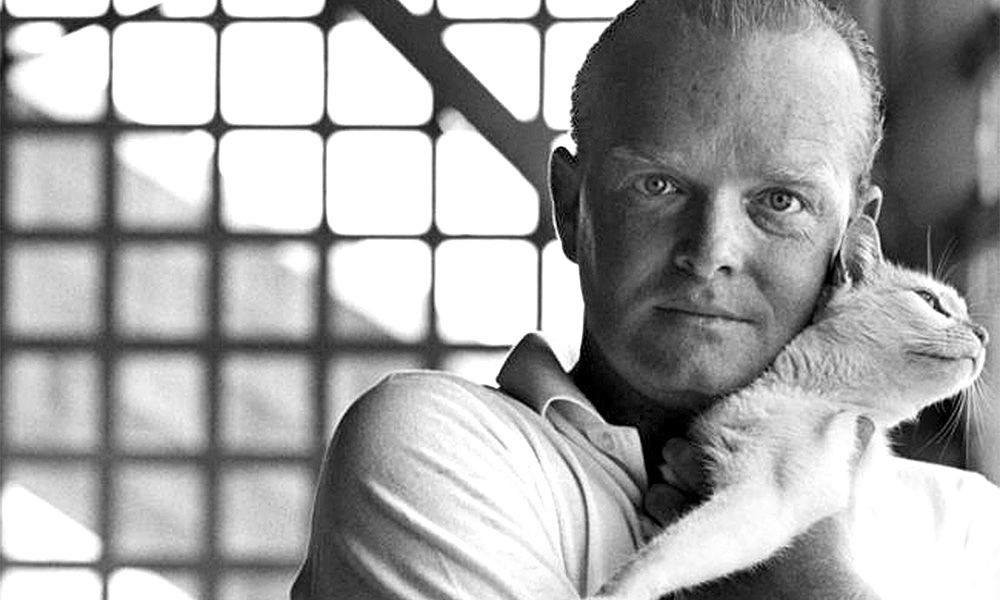

El desenlace es banal y trillado, como puede verse. Ocurre lo de siempre. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Filosofía elemental, perogrullada. El arte de Truman Capote consiste, como también se ha visto, en elevar la tensión de esta peripecia a la altura del drama, casi de la tragedia. Ahí reside la grandeza de un gran escritor. Por eso el gato de Holly Golightly es uno de los grandes personajes de Truman Capote:

“Transcurrieron los meses, todo un invierno, sin que me llegara ni una sola palabra de Holly. El propietario del edificio de piedra arenisca vendió las pertenencias que ella había abandonado: la cama de satén blanco, el tapiz, sus preciosos sillones góticos; un nuevo arrendatario alquiló el apartamento, se llamaba Quaintance Smith y reunía en sus fiestas un número de caballeros ruidosos tan elevado como Holly en sus mejores tiempos, pero en este caso Madame Spanella no puso objeciones, es más, idolatraba al jovencito, y le proporcionaba un filet mignon cada vez que aparecía con un ojo a la funerala. Pero en primavera llegó una postal: ‘Brasil resultó bestial, pero Buenos Aires es aún mejor. No es Tiffany’s, pero casi. Tengo pegado a la cadera a un ‘$eñor’ divino. ¿Amor? Creo que sí. En fin, busco algún lugar adonde irme a vivir (el $eñor tiene esposa, y siete mocosos) y te daré la dirección en cuanto la sepa. Mille tendresses.’ Pero la dirección, suponiendo que llegase a haberla, jamás me fue remitida, lo cual me entristeció, tenía muchísimas cosas que decirle: vendí dos cuentos, leí que los Trawler habían presentado sendas demandas de divorcio, estaba a punto de mudarme a otro lugar porque la casa de piedra arenisca estaba embrujada. Pero, sobre todo, quería hablarle de su gato. Había cumplido mi promesa; le había encontrado. Me costó semanas de rondar, a la salida del trabajo, por todas aquellas calles del Harlem latino, y hubo muchas falsas alarmas: destellos de pelaje atigrado que, una vez inspeccionados detenidamente, no eran suyos. Pero un día, una fría tarde soleada de invierno, apareció. Flanqueado de macetas con flores y enmarcado por limpios visillos de encaje, le encontré sentado en la ventana de una habitación de aspecto caldeado: me pregunté cuál era su nombre, porque seguro que ahora ya lo tenía, seguro que había llegado a un sitio que podía considerar como su casa. Y, sea lo que sea, tanto si se trata de una choza africana como de cualquier otra cosa, confío en que también Holly la haya encontrado”…