Un huracán, esta vez llamado Fiona, nos pone nuevamente de frente a nuestra realidad. La furia de sus vientos y torrenciales aguaceros desentierran del olvido el fantasma de la desigualdad que se oculta detrás de nuestros innegables avances en el ámbito de la economía, con un crecimiento material superior al de la mayoría de las naciones del hemisferio.

Ese crecimiento nos ha legado un proceso muy inclusivo de acumulación, con un aumento de la brecha social que arrastramos desde el mismo inicio de la fundación de la República.

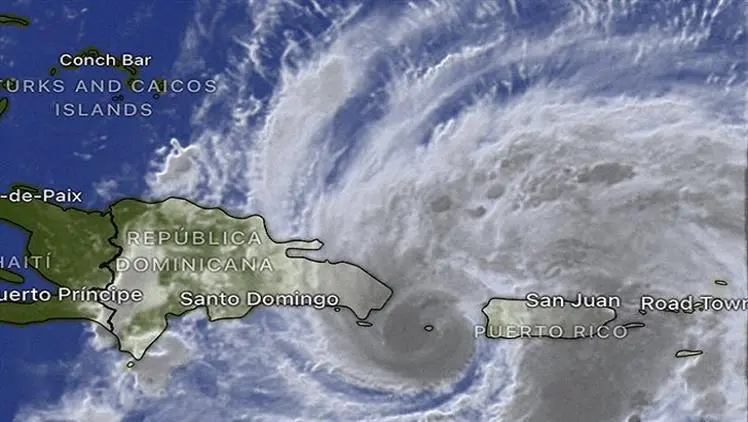

Las imágenes de destrucción que el paso de Fiona dejo en aldeas, sembradíos y viviendas en una importante y amplia zona del territorio nacional, nos obligan a pensar con seriedad sobre la enorme tarea que la nación tiene ante sí para encarar los retos del porvenir, reducir los infames niveles de pobreza que les sobreviven al crecimiento económico y mejorar los estándares de calidad que permitan a la gente abrirse paso por sí misma, sin el brazo paternal de un padre, el Estado, que muestra preferencia por una parte de su prole, en detrimento de la mayoría de ella.

No hablo de un Estado benefactor, porque lo hemos tenido por décadas de nuestro lado y solo hemos conseguido con ello profundizar las raíces de una sociedad con muchas y no una sola realidad.

Tampoco pretendo con estas reflexiones añadir cuentas a un rosario de inconformidad social que hace mirar a muchos ciudadanos con ilusión hacia experimentos sociales de laboratorios, cuyos resultados han sido empeoramientos de cuánto ya se tenían, Cuba y Venezuela, para citar los casos más convincentes.