Víctor Hugo siempre tenía una mirada para los desposeídos, una manera de mostrar a sus cohétanos cómo vivía la mayoría de la gente, y en especial los menos afortunados. Se empecinaba muchas veces en hacernos ver el lado podrido de las cosas a las que la mayoría de la gente daba la espalda, las cosas que mucha gente ignoraba o pretendía ignorar.

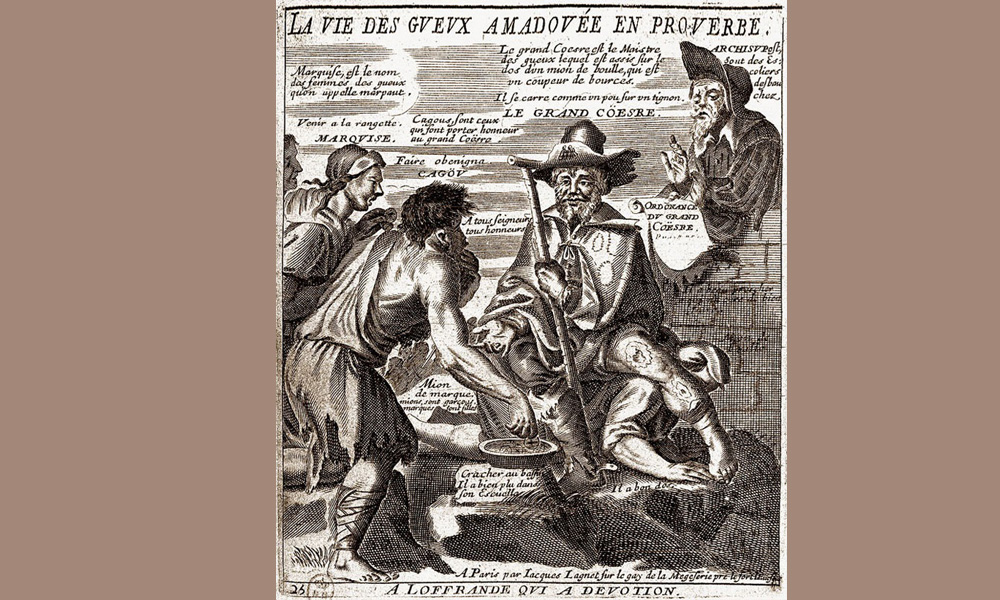

Lo que se esconde detrás de la corte de los milagros, de ese cruel eufemismo, ese término tan cruelmente poético, es la tragedia social, el infierno en que se veía condenada a vivir una gran parte de la población. De hecho muchos habitantes de París y otras grandes ciudades vivían del milagro cotidiano en una especie de corte donde casi todo faltaba. La corte, o mejor dicho las innumerables cortes de los milagros, eran el resultado de la desigualdad, el precio que se pagaba por el empeoramiento de las condiciones de vida, el lugar adonde iban a parar los desalojados de las zonas rurales, los inválidos, los mutilados de guerras, de tantas guerras. El escenario de frecuentes levantamientos, revueltas que terminaban ahogadas en sangre.

“Como sucede en muchas otras ocasiones, la historia o aquellos que pretenden transmitirla se quedan en la superficie de los acontecimientos. La Corte de los Milagros, aquella en la que los ciegos veían y los tullidos caminaban, es el envoltorio de una circunstancia mucho más dura y desoladora, que nos habla de la situación en la que se encontraba gran parte de la población de París y Francia entre los siglos XVII y XIX. Una sociedad empobrecida, obligada a subsistir en barrios caóticos y probablemente sobrepoblados a través de la mendicidad, el latrocinio o la prostitución. Un término satírico para describir un hecho anecdótico, que ha subsistido a lo largo de la historia, y que, en el fondo, solo pretendía esconder aquello que sus congéneres no deseaban ver”.

(https://eloctavohistoriador.com/2019/09/19/sabias-que-37-la-corte-de-los-milagros/)

A esta corte de los milagros transformada en corte de justicia, “una taberna de ladrones, tan manchada de sangre como de vino” había sido arrastrado el aterrorizado Pierre Gringoire. La forma en que la describe Víctor Hugo, con una tinta sombría y un sentido muy negro del humor, de corrosivo humor social, recuerda de alguna manera que las cosas no han cambiado tanto desde entonces, que una corte de los milagros y una corte de justicia y una taberna ensangrentada y un prostíbulo son términos intercambiables:

“El espectáculo que se ofreció a sus ojos, cuando su desarrapada escolta le depositó por fin en el término de su carrera, no era muy a propósito para inspirarle ideas de poesía, ni aún de poesía de infierno; veía más que nunca la prosaica y brutal realidad de la taberna”.

Pierre Gringoire tiene razones para tener miedo, razones para temer lo peor:

“En derredor de una inmensa hoguera que ardía sobre una ancha losa redonda y que penetraba con sus llamas los enrojecidos pies de un trébedes vacío a la sazón, veíase por una parte y por otra algunas mesas cojas, colocadas a la casualidad, sin que el más ruin lacayo geómetra se hubiese dignado arreglar su paralelismo, o cuidar a lo menos que no se cortasen formando ángulos sobradamente inusitados. Relucían sobre aquellas mesas algunos jarros llenos de vino y de cerveza, alrededor de los cuales se agrupaban numerosas caras báquicas, purpurantes de fuego y de vino. Veíase aquí un hombre de enorme panza y de jovial semblante, que abrazaba sin rebozo a una ramera ancha y carnuda; allí un especie de perdona-vidas, un valentón, como se decía en caló, que desataba silbando las bandas de su supuesta herida, y sacaba a relucir su sana y vigorosa rodilla, fajada desde por la mañana con cien mil ligaduras; acullá preparaba un pordiosero con escrofularia y sangre de toro su pierna de Dios para el siguiente día. Dos mesas más abajo, un palmero con su traje completo de peregrino deletreaba la canción de Santo Dios, Santo inmortal, sin olvidar la salmodia ni el competente acento gangoso; aquí un joven hampón daba lección de epilepsia con un gitano viejo que le enseñaba el arte de echar espumarajos por la boca mascando un pedazo de jabón; más allá se desinflaba un hidrópico, haciendo taparse las narices a cuatro o cinco ladronas que se disputaban en la misma mesa un niño robado aquella noche”.

El personaje que parecía más prominente era un mendigo que estaba sentado en “un tonel junto a la hoguera (…) como un rey sobre su trono”. Su nombre era Clopin Trouillefou, y con otros dos funcionarios de no menor importancia, presidía el juicio, No tenían bienes, desde luego, aparte de los harapos que los cubrían, pero se sentían revestidos de una gran dignidad y se otorgaban títulos pomposos que recuerdan que todos los títulos del mundo son igualmente pomposos y que la vanidad, no la esperanza, es lo último que se pierde si acaso alguna vez se pierde. Igualmente estaban provistos de un un cierto sentido de la ética y de las más firmes convicciones amorales.

“—¡Por las uñas del diablo! —interrumpió Clopin—, di tu nombre, canalla, y nada más. Escucha: estás delante de tres poderosos soberanos, yo, Clopin Trouillefou, rey de Tunia, sucesor del Gran Coesre, señor soberano del reino de la Germania; Matías Ungadi Spicali, duque de Egipto y de Bohemia, aquel viejo amarillo que está allá abajo con una almohadilla de fregar alrededor de la cabeza, y Guillermo Rousseau, emperador de Galilea, aquel gordo que no nos escucha, y que está requebrando a aquella tía.

“—Nosotros somos tus jueces: tú has entrado en el reino de la Hampa sin ser hampón, y has violado por consiguiente los fueros de nuestra ciudad; y serás castigado, a menos que seas capón, tuno o tumbón, es decir, en el caló de la gente honrada, ladrón, pordiosero o vagabundo. ¿Eres algo por este estilo? Justifícate; enumera tus cualidades.

– Basta -repuso Trouillefou sin dejarle acabar-; vamos a ahorcarte. Cosa justa, ¡señora gente de bien! Como vuestra señoría trata a los suyos en la nuestra: la ley que hacéis a los truhanes, os la hacen los truhanes a vosotros; vuestra es la culpa si la ley es dura. Justo es que de vez en cuando se vea una cara de hombre honrado encima del collar de cáñamo; eso le honra. Ea, compadre, reparte alegremente tus guiñapos entre esas damiselas; ahora voy a hacerte ahorcar para divertir a los hampones, y luego les darás tu bolsa para echar un trago. Si tienes que hacer alguna momería, allá en el fregadero hay un famoso Dios Padre de piedra que hemos robado en la iglesia de Saint-Pierre-aus-Bœuís: cuatro minutos tienes para meterle tu alma por los hocicos”.