3 de septiembre de 1930

Dice un refrán, o una profecía, que las desgracias no vienen nunca solas. Cuando la bestia se impuso a sangre y fuego en el torneo electoral del 16 de mayo de 1930 (torneo o tiroteo electoral), no parecía que algo más malo podía suceder. La bestia impuso, desde antes de asumir oficialmente el poder, un régimen de represión y tomó posesión de su cargo el 16 de agosto en un ambiente carnavalesco que no disimulaba la presencia de matones y espías y la intención aviesa de cortar por lo sano cualquier asomo de rebeldía o protesta, un ambiente carnavalesco de tensión y nerviosismo en el que todo parecía que estuviera a punto de estallar y no estalló. Pero no habían pasado mucho más de dos semanas desde tan infausto acontecimiento cuando un engendro de la naturaleza, el peor en toda su historia, redujo la ciudad de Santo Domingo a escombros. La arrancó como quien dice de raíz un ciclón, un huracán con nombre de santo. El memorable ciclón de San Zenón de aquel fatídico 3 de septiembre de 1930.

Crassweller describe el episodio con tintes dramáticos y sombríos. En esa época no se disponían de los medios modernos para dar seguimiento a semejante fenómeno, pero algo se presentía. Un avión de Pan American se había visto obligado a desviarse de su ruta dos días antes y una onda de baja presión, intempestivas ráfagas de viento y repentinos chubascos se estaban dejando sentir cada vez con más frecuencia. Tales eventos no dejaban lugar a dudas: un huracán se acercaba, y no cualquier huracán.

Casi al anochecer del día 3, la monstruosa criatura se precipitó sobre Santo Domingo. El cielo se oscureció, se puso negro y amenazante, la lluvia golpeó con una furia inaudita y el mar se alzó sobre la tierra, sobre toda la costa sur de la ciudad, como si se la fuera a tragar entera de un bocado. Un viento pavoroso, que emitía lúgubres silbidos, se movía en círculos concéntricos, desgajaba las copas de los árboles o los arrancaba de raíz, estremecía o reventaba puertas y ventanas y hacía crujir los tejados o los desprendía de cuajo. Cuando llegó la noche el terror se había apoderado de los habitantes de la ciudad, que escuchaban impotentes cómo se incrementaba la fuerza del viento y destruía sus hogares.

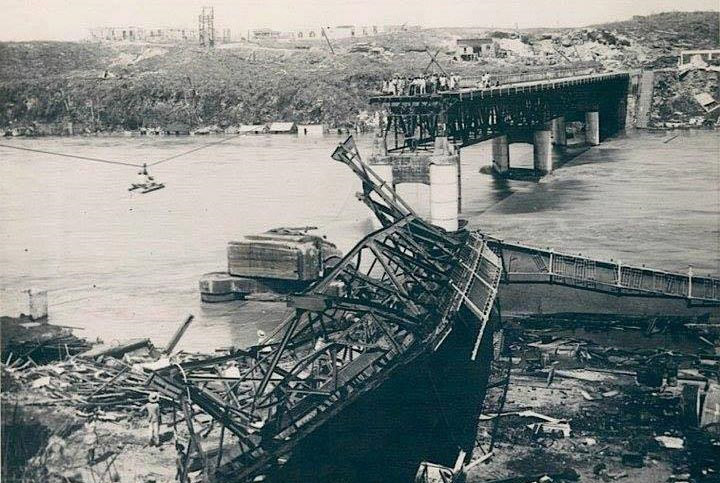

En las aguas del puerto las amarras de las embarcaciones cedían ante la furia desatada y navegaban a la deriva, chocaban, se ladeaban, se volteaban o se hundían. Las frágiles casuchas de Villa Duarte y San Carlos fueron despedazadas o volaron por los aires, simplemente desaparecieron. El manicomio, el precario hospital siquiátrico de la urbe, fue destruido y los pacientes que sobrevivieron quedaron a la intemperie, a merced de la furia de los elementos. La sección media del puente levadizo sobre el río Ozama fue parcialmente destrozada y arrojada al río, como dice Crassweller, con sus poderosas vigas de metal retorcidas, convertidas en espaguetis.

Si lo que dice Crassweller es cierto, las hojas de zinc del hospital de maternidad se desprendieron y se convirtieron en guillotinas, armas mortales que se cobraron la vida de numerosas personas. Muchas de ellas, al parecer más de cincuenta mujeres y niños, fueron decapitadas o rebanadas, sufrieron la amputación de miembros o recibieron heridas fatales.

La furia del viento amainó durante algunos minutos en la medida en que el ojo del huracán tocó tierra y penetró a la ciudad y muchos fueron tan ingenuos para salir a la calle. Al cabo de poco tiempo empezó la segunda y más terrible tanda, con el viento resoplando y arreciando en dirección contraria, arrasando, devastando, ensañándose sobre todo con las pocas propiedades de gente humilde que aún quedaban de pie.

Se estima que de las diez mil viviendas que tenía la ciudad sólo se salvaron cuatrocientas y los poblados de Haina y Boca Chica fueron literalmente aplanados. La cantidad de árboles caídos entorpecía o hacía imposible en algunos lugares el tráfico de personas y vehículos y el puerto estaba bloqueado. Un total de treinta mil personas habían perdido sus hogares, dos mil habían muerto, seis mil quinientas estaban heridas, dos mil quinientas incapacitadas y casi todas en estado de shock.

Por lo demás, la mansión presidencial, el edificio del cuerpo de bomberos, las sedes de la cámara de diputados y de la secretaría de estado recibieron daños considerables o fueron parcialmente destruidas y el gobierno se vió precisado a instalarse en la Fortaleza Ozama. Casi de inmediato, se aprobó una ley que otorgaba todos los poderes del estado a la Bestia y se declaró la ley marcial.

La ayuda del extranjero llegó en pocos días y fue de vital importancia. Vinieron doctores y enfermeras y medicinas y comidas de la Cruz Roja, de Cuba y Puerto Rico, unidades navales de emergencia de Estados Unidos, ayuda económica de Haití y otros países

Mientras tanto, había comenzado la difícil tarea de limpiar las calles, remover los escombros y los muertos, disponer de los cadáveres de forma expedita, cremarlos parcialmente y enterrarlos para evitar una epidemia. Un humo negro y un olor característico, un olor a fúnebre chamusquina, se pasearon lúgubremente durante varios días sobre el techo de la ciudad y sus alrededores.

La bestia, dice Crasweller, se empleó a fondo y dio muestras de gran energía e iniciativa en la reconstrucción de Santo Domingo, pero también se las ingenió para sacarle el jugo a la tragedia. Entre los poderes que había recibido, uno le daba control sobre las donaciones en metálico que recibía de los gobiernos y además impuso una contribución sobre las cuentas de ahorros de los tres bancos que había en el país. Todo ese dinero estaba, desde luego, destinado a hacerle frente a la emergencia, al desastre nacional, pero una buena parte se quedó en los bolsillos de la bestia.

Además, el insigne mandatario se sintió tan complacido por su magna obra de gobierno, sus múltiples iniciativas a favor del renacimiento de la ciudad y el florecimiento de la economía y de la paz en todo el país, que se hizo reconocer como Padre de la Patria nueva y como generalísimo de todos los incontables ejércitos de la República, a lo que se agregó una retahíla de títulos que sería prolijo enumerar. De hecho, cada vez que se pronunciaba su nombre en las noticias o en un evento oficial era menester decir y repetir: Su Excelencia, el Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva. Más adelante recibiría el titulo de cuarto padre de la patria.

En 1936, gracias a una feliz iniciativa del senador Mario Fermín Cabral, la histórica ciudad de Santo Domingo, primada de América, fue honrada con su nombre.

(Siete al anochecer: historia criminal del trujillato [27]. Tercera parte).

Robert D. Crassweller, “The life and times of a caribbean dictator.