El cha cha cha comenzó oficialmente en octubre del año 1937. La noche del 2 de octubre de 1937. De noche tenía que ser, al amparo de las sombras. Cha cha cha. Y luego durante días cha cha cha. Trujillo mismo anunció el inicio de la matanza y le pondría el nombre. Cha cha cha.

Cha cha cha -dijo más o menos la bestia en una ocasión- era el sonido de los machetes picando carne humana. Cha cha cha era el sonido de los machetes decapitando haitianos, troceando mujeres y niños, el filo de los machetes buscando el corazón de jóvenes y ancianos, partiendo cabezas por la mitad, cercenando brazos o manos. Cha cha era el sonido de la sangre. Los alaridos de la sangre. El rítmico temblor de los machetes.

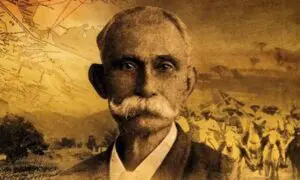

Trujillo hizo el anuncio en tono macabro, con su habitual vocecita destemplada. Estaba como quien dice de fiesta en Montecristi, en la casa de Isabel Mayer precisamente. La casa de su amiga incondicional Isabel Mayer, su cortesana favorita. La intrigante Isabel Mayer, la informante, la delatora, la senadora, la celestina carente de principios que le procuraba muchachas vírgenes, intactas. La tenebrosa Isabel Mayer.

En casa de Isabel Mayer pronunció la bestia un violento discurso, una pieza oratoria demencial: La presencia de haitianos ya no sería tolerada. Por el tono de voz no resultaba difícil entender el mensaje. No serían tolerados los haitianos. Pero tampoco serían echados del país. Se quedarían aquí, prudentemente muertos.

Todo había sido minuciosamente calculado y la matanza había empezado en la frontera el 28 de septiembre y se detuvo a fines de la primera semana de octubre, si acaso se detuvo.

Parecía, en principio, o quiso parecer, una poblada, una reacción espontánea de los dominicanos contra los haitianos con los que habían convivido pacíficamente, pero la guardia había sido instruida con antelación. El más nimio detalle de la matanza había sido previsto, calculado al milímetro, planificado y coordinado estrictamente como una operación militar. No se usarían armas de fuego, se usarían machetes para no gastar balas, para que no pareciera cosa de los guardias y la policía, para mantener la discreción, el silencio, el sigilo. Para no incurrir en gastos excesivos. La matanza nunca fue el resultado de un arrebato de furia de la bestia. Fue el producto del cálculo, el frío calcular de una mente criminal. Luciferina.

El corte, como se le llamó perversamente, la zafra o cosecha de haitianos, no afectó a los picadores de caña, a los esclavos asalariados que trabajaban en los ingenios azucareros. Respetó la vida de los trabajadores para no perjudicar los intereses de sus amos. Pero se extendió por varias zonas del país, incluyendo Santiago y Samaná, por no hablar de Montecristi y la frontera, donde se cometieron las peores atrocidades.

Sólo en Santiago y sus alrededores -según lo que cuenta Crassweller- fueron apresados unos doscientos haitianos. Había entre ellos mujeres, hombres, niños y niñas, muchachos, ancianos, neonatos y no natos, y fueron llevados como reses a un patio rodeado por edificaciones del gobierno. Allí se procedió sistemáticamente, metódicamente, concienzudamente a decapitarlos o ejecutarlos de cualquier otra manera a golpe de machete para que parecieran, si acaso podían parecer, víctimas de la ira popular, del odio de los dominicanos a los nacionales haitianos.

En Montecristi, con la agradecida colaboración de Isabel Mayer, la cosecha de haitianos fue igualmente o quizás más abundante, pero con ellos se procedió de otra manera. Fueron arreados hacia el puerto a punta de fusil y arrojados a las aguas a fuerza de culatazos y bayoneta. Ahogados sin misericordia por guardias que tenían el corazón podrido o ejecutaban órdenes por miedo. Quizás el mismo miedo que veían en los ojos de sus víctimas.

l l l

-¡Pero mi capitán, son solo niños!

-Y las órdenes son órdenes: hombres, mujeres, niños, niñas.

-Algunos apenas caminan, míreles los ojitos, mi capitán, y ni siquiera entienden, algunos me sonríen.

-Si los deja crecer se convierten en adultos y se propaga otra vez la plaga. No les mire los ojos. Lléveselos adonde se le dijo y resuelva.

l l l

En Dajabón y sus alrededores, a la orilla del fronterizo río Masacre, se produjo quizás la peor matanza, el más horrible picadillo. Cientos o miles de haitianos perecieron, fueron exterminados con machetes, pero también se les disparaba a los que huían, tratando de cruzar el rio hacia Haití cuando la noticia de la matanza provocó una estampida entre los que lograron escapar a las redadas, al cerco militar que se estrechaba día por día.

En la frontera y sus alrededores todo comenzó a oler a sangre y a podrido. El río estaba tinto en sangre y olía a sangre putrefacta. Por sus aguas boyaban los cadáveres o se apilaban en ambas orillas con su fétido aliento de muerte. Dicen los pocos testigos oculares que aparecían cuerpos mutilados y descompuestos en todos los rincones, en caminos vecinales, en las calles solitarias de los poblados, en cualquier hondonada. La sangre se mezclaba con el polvo, dejaba un rastro de espanto entre lomas y cañadas, goteaba de los cuerpos apiñados como basura para tirar al basurero.

Dicen que el guaraguao Alcántara, uno de los más terribles asesinos al servicio de la bestia, era uno de los que andaba por esas lomas haciendo de las suyas, matando y torturando haitianos por diversión a troche y moche. El guaraguao Alcántara, le decían los dominicanos. Malfiní Alcantará, le decían los haitianos en voz baja. Unos y otros le temían por igual.

En el ambiente de terror y anarquía de esos días, cualquiera podía caer por equivocación en manos de los guardias. Nadie, y sobre todo aquellos de piel más oscura, estaba realmente a salvo. No siempre había una línea clara de demarcación entre dominicanos y haitianos. Distinguir, a veces, entre unos y otros se prestaba a confusión y la confusión se aclaraba obligándo a los prisioneros a decir la palabra perejil, de difícil y característica pronunciación para los haitianos. Si no había duda, eran ejecutados. En caso de dudas, también podían ser ejecutados. Los dominico-haitianos corrieron esa suerte.

Muchas familias escondieron y protegieron a sus criados o conocidos, incluso a los fugitivos, otras los entregaron a las autoridades. Isabel Mayer cedió a la guardia gustosamente los numerosos haitianos que tenía como sirvientes. El célebre capitán Bisonó ejecutó personalmente, en su propio hogar, a su anciano cocinero haitiano, uno que había servido durante años a su

familia.

l l l

-A un grupo de muchachos, niños y niñas, les dijeron que los iban a llevar al río a bañar y los llevaron. Al río Dajabón los llevaron. Al Dajabón, al Masacre. A bañarse en el río de sangre.

-Los que no pudieron escapar ya ni lo intentan. Parece que se entregaron a la muerte, abandonaron las ganas de vivir. Lo más impresionante es esa mirada triste y mansa. Resignada. Se dejan agarrar y conducir en fila india sin ofrecer resistencia. Están como sin vida, sin voluntad, como si fueran zombis. El capitán les dice que levanten el ala y la levantan, levantan el brazo izquierdo mecánicamente y se dejan meter la bayoneta por el sobaco hasta alcanzar el corazón y ahí se acaba. Ya ni siquiera gritan. Parece que ya no sienten ni padecen. Están como hipnotizados, quizás paralizados más bien por el terror.

l l l

Dice Crassweller que, en aquellas terribles horas, muchos enfrentaron su destino con la estoica o cansada resignación de los bueyes. Largas filas de hombres, mujeres, niños, serenos o pasmados vieron venir la muerte con una fortaleza increíble y a la vez silenciosa. Vieron cómo eran decapitados uno tras otro. Uno tras otro. En rápida sucesión uno tras otro.

Dicen que en las zonas de conflicto, mucha gente no se atrevía ni a salir de sus casas, pero en el resto del país no se sabía nada, sólo llegaron rumores de la masacre del perejil durante los primeros días. Luego ni siquiera rumores, a pesar del río de sangre derramada.

(Historia criminal del trujillato [37]. Cuarta parte). l

BIBLIOGRAFÍA:

Robert D. Crassweller, “The life and times of a caribbean dictator”.