Emilia Jimenes construye la mansión que hoy no se derrumba porque Dios es grande

El día que Juan Isidro iba en el vapor Fanita vomitaba como un marinero de barca, que desconoce los vaivenes del mar. Algunos pasajeros iban de un lado al otro, a cubierta, igual que en las películas mudas de Chaplin y Buster Keaton. ¿Qué sabía Juan Isidro de cañones y de fusiles como para alzarse contra Lilís? Lo único que había aprendido, y muy bien, era que, si él compraba una hoja de zinc en Alemania por cinco francos y pagaba otros cinco para traerla a Montecristi, tendría que venderla en 20 para ganarse 10 y así fue como su comercio prosperó, con esa sabiduría que se le mete a la gente ayudada por una alta dosis de ambición y tacañería que hay que acompañar de un lavado de cerebro al comprador y que hoy se conoce como habilidades de “marketing”.

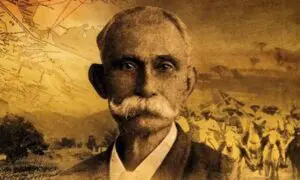

Obviamente que contribuyó a su prosperidad comercial el empujón del capital inicial que le cayó de la herencia del segundo presidente, don Manuel Jimenes, quien fue su padre. ¿Pero y quién se iba a hacer rico vendiendo productos que solo un puñado podía darse ese lujo? Y es que Juan Isidro no solo vendía esos lujos; como almacén tenía provisiones para satisfacer las demandas múltiples, algo así como el “colmado de Bololo” al lado de la Iglesia de Tamboril, que vendía féferes de to tipo, guaimamas, silla de caballo, ponchera, jumiadora.

No vendía carbón porque él era el único vendedor y no hubiese podido manipular los 3 cheles de salsa, la libra de arroz, que había que meterle la mano para un puñito que completara la libra. Con el carbón se fastidiaría lavándose las manos cada vez que lo manipulara.

Para la época en que Ulises Heureaux, L’Ulises, como le llamaba en francés Luperón, ya “La Casa Jimenes” tenía sucursales en Haití, Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos.

Hay que preguntarse y dejar de lado las alabanzas: ¿Qué diablo buscaba Juan Isidro con meterse a la política?

Es indudable que en su casa se hablaba de los conflictos eternos del país que tenía menos de 50 años de fundado.

También hay que entender que a cualquier comerciante le favorece un clima político sin conflictos y vainas de caciques. Es por eso que cuando el Padre Meriño tuvo en el poder de 1880 al 82, tuvo que dictar aquella famosa ley de San Fernando para apaciguar la bravuconería de aquellas 4 o 5 aldeas que no llegaban a pueblo y menos a ciudad y que conformaban una geografía todavía enmarañada y de bejucales con cambrones que dizque fue la l República.

Por una facilidad comercial de Juan Isidro es que su hermana, Emilia Jimenes, construye la mansión que hoy no se derrumba porque Dios es grande.

El único inconveniente de la mansión era la cercanía con el reloj instalado en el Parque Duarte, diagonalmente opuesto, y que le impedía a Juan Isidro repasar y deleitarse mentalmente con sus ganancias mientras se tendía en su hamaca, que como alfombra voladora de Alí Babá, lo llevaba, en sus sueños de muchas riquezas, muy lejos. El tic-tac, los campanazos, lo tenían en un desasosiego que culminaba con un “carajo, aquí el tiempo mata a uno por partida doble”. ¿Quién le metió en la cabeza a Benigno Conde traer esa vaina de Francia? Para mí que Martí, que no pudo rechazar la invitación, se fue más pronto de la cuenta cuando lo inauguraron… y parece que fue ayer y eso fue en el 95, ¡Carajo!”

-Tú lo que necesitas e irte a París como hace Monsieur Luperón y olvidarte de este infierno- le decía su cuñado Rafael Rodríguez Camargo.

-¿Qué va tú a hacer con ese barco si lo tuyo e vender tachuelas?

Eso mismo entendió Horacio después de haberlo propuesto para gobernar, tiempo después de desensalmar a L’Ulises y quitarle las protecciones de cuantos luases aquel amarró en vano.

Tuvo Juan Isidro, con su testarudez de gallo bolo, que esperar que pasara el Gobierno de Mon y su bendita Guardia macabra, pa’ volver al poder nada más que para echarle vaina a Horacio.

Cuando llegaron los americanos con sus “sombreros de cuatro pedrá”, lo sacaron por las buenas y lo convidaron a que rezara mucho a San Fernando, allá en Montecristi, que volviera a vender tela, hojas de zinc, zapatos, sombreros casabe, bacinillas que los campesinos usaban para reburujar su morisoñando; blúmen mangalarga y con encajes; acordeones alemanes de la misma marca que el de Ñico Lora; bicicletas, cámaras de cajón, molenillos y unas cajitas con una manigueta que él quiso imponer por encima de la arraigada costumbre y gusto del pilón de café. También vendía unas máquinas de moler carne para hacer albóndiga y que terminaron para moler maíz pa’pollo y para hacer mangú.

-Dese sus paseítos en la locomotora, la que lleva troncos desde Cana Chapetón, Castañuela y Palo Verde hasta el puerto que nosotros nos ocupamos de la ocupación- le decían los amigos del general Knapp en un español de maipiolería mientras soltaban una risita sin gracia y muy burlona.

El maestro constructor, Poderick Arthur, dio los últimos martillazos que reparaban unas goteras en la habitación de Don Juan y un seto doble para no oír los berríos de los recién nacidos que su hermana ayudaba a suavizarle el aterrizaje a este valle de lágrimas.

Lo que más le dolía a Juan Isidro era saber que Horacio, como una revancha, volvía al Gobierno.

-Ahora va a decir que to lo que hicieron estos yanquijemierda fue él que lo hizo.

El mismo día que Juan Isidro se fue de este mundo, un día de aguacero de mayo temprano, del 1919 y de un calor de cuaresma, ese mismo día, su casa se convirtió en una casa encantada que luego fue habitada por todas las almas en pena de los que le debían y que duraron meses celebrando su muerte, al recibir la noticia. “cuenta vieja no se paga y laj nueva se dejan envejecei y si e de mueito que venga éi a cobraila”.

La fatalidad de la casa de Juan Isidro perdura y no valió el decreto 41-00, ni estar en el programa de gobierno del Bacho, para que su patrimonio se caiga a pedazos al tiempo que los campanazos del reloj se asemejan a una carcajada en eco que llega hasta El Morro.