Anselmo Paulino Álvarez probablemente nunca tuvo indicios de que había caído en desgracia. El ojo mágico que todo lo veía y todo lo sabía le falló en el momento en que más falta le hacía, no pudo ver el abismo que estaba a punto de abrirse bajo sus pies. Y lo peor es que quizás había sucedido porque en esa época ya se había divorciado de Madame Andree García. El divorcio de la Madame haitiana y su matrimonio con Maria Alida Aguilar debilitaron —como todos sabían y decían— sus vínculos con el vudú y contribuyeron a su desgracia.

Nadie como él había perseverado en la gracia, en el favor y la gracia del querido jefe, nadie como él se había encumbrado tanto al servicio de la bestia y nadie caería de forma tan abrupta y desde tanta altura como cayó Paulino, al cabo de más de veinte años de exitosa carrera de trepador político. Cayó como guanábana, cayó exactamente como una guanábana madura.

Cayó desde la más alta cima, del más encumbrado pedestal, cayó de la gracia del Jefe, pero no hizo plof ni hizo plaf. Hizo un ruido terrible, el ruido sorpresivo de un bombazo que se escuchó y se sintió en todo el territorio, estremeció literalmente al país político.

Y sin embargo, todo parecía estar bien o mejor que nunca entre Paulino y la bestia, en especial durante los últimos meses. De hecho, la buena estrella de Paulino parecía brillar en el firmamento con mayor intensidad en el momento de su derrumbe. Apenas unas semanas antes, en el mes de junio de 1954, la misma bestia lo había enviado a España a ultimar los pormenores de un viaje que la bestia realizaría por invitación de su amigo Francisco Franco, el generalísimo caudillo por la gracias de Dios, a quien Paulino conoció personalmente. Después había regresado al país para hacerse cargo del gobierno durante la ausencia de la bestia.

Por si fuera poco, Paulino había sido uno de los pocos llamados, de los pocos elegidos para formar parte de la selecta comisión de hombres públicos que poco tiempo después asistió al Vaticano con motivo de la firma del Concordato, el flamante tratado internacional de colaboración entre la Santa Sede y el gobierno dominicano que se firmaría en Roma el 16 de julio de 1954.

La comisión, de la que Paulino formaba parte, estaba integrada por unos personajes ilustres, una élite, la más selecta crema política y militar del régimen de la bestia, y fue generosamente recibida en una audiencia de unos diez minutos en la cámara personal del santo padre, su ilustrísima santidad Pío XII.

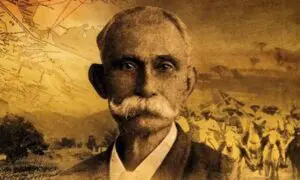

Una foto memorable recoge la solemnidad del evento, uno de los grandes momentos que se vivieron en esos históricos minutos. Allí aparecen el papa, entre la bestia y Paulino, entre el generalísimo Trujillo, vestido elegantemente de etiqueta, y el mayor general honorífico Anselmo Paulino Álvarez, vestido de militar. Al lado de Trujillo, a mano izquierda, figura Joaquín Balaguer, su santidad Joaquín Balaguer, el engendro demoníaco que Crassweller define como un dechado de moralidad y piedad profunda. También estuvieron presentes el coronel Pedro Trujillo, hermano de la bestia y miembro de su guardia personal, y estaba presente el capitán Fernando Sánchez y el Sr.Atilano Vicini. Pero además estaba presente, justo detrás de Balaguer, un oficial con gafas oscuras, un personaje tenebroso que daría mucho de que hablar en los peores tiempos de la bestia: el coronel Arturo Espaillat, el célebre asesino y torturador que se ganaría muy merecidamente el apodo siniestro de Navajita.

Todo, en apariencia, salvo algunas señales agoreras a las que Paulino no le prestó mayor atención, había salido como quien dice a pedir de boca en la última etapa de su carrera ascensionista, y su regreso al país parecía reservarle los más auspiciosos acontecimientos. Pero entre la bestia y el caudillo, entre el generalísimo dominicano y el generalísimo caudillo de todas las Españas había pasado algo que Paulino ignoraba. Fue algo que sucedió en el momento en que la bestia se despedía del caudillo, en el momento crucial en que Trujillo le preguntó a Franco, quizás de manera retórica y casual, que cuándo le haría su excelencia el gran honor de visitar la República Dominicana. Franco le respondió en un tono que parecía ser de disculpa, de lamentación y de advertencia a la vez. Le dijo a la bestia unas palabras aladas. Le dijo, generalísimo, lamentablemente yo no tengo un hombre como el general Paulino en el que pueda delegar el poder como lo hace usted. Un hombre como Paulino —había dicho Franco— exactamente Paulino. Un hombre capaz de sustituirlo.

Parecía una respuesta desmaliciada y hubiera sido desmaliciada en boca de otra persona, pero no en boca de Franco ni en los oídos de la bestia, y de inmediato incendió la llama de la sospecha. Una persona como Franco, que destilaba veneno por la piel y que probablemente cuidaba cada palabra que decía, un ser correoso, tóxico, intrigante como él no hubiera pronunciado aquellas palabras a la ligera. La bestia y el caudillo se entendían.

Aquellos seres monstruosos simpatizaron desde el primer momento en que se conocieron y quizás mucho antes de conocerse, hablaban en el código del poder y muchas de las cosas que tenían que decir no tenían necesidad de palabras explícitas.

Aparentemente Paulino se había ido de boca, se había jactado libremente de la confianza que en su persona depositaba la bestia. ¿Pero era simple jactancia o su ambición al desnudo? ¡Acaso no estaba alimentando y manifestando sus propias ambiciones?

El hecho es que —como dice Crassweller—durante el resto del viaje e incluso después del regreso a Ciudad Trujillo, Paulino fue víctima de algunos desaires, desplantes, desconsideraciones a las que sin embargo ya estaba acostumbrado de alguna manera, las rutinarias desconsideraciones con que el querido jefe solía recordar, incluso a los más encumbrados personajes, quién era el pato macho del corral.

Paulino, pues, al parecer, no sabía nada, no sospechaba nada. No vio venir ni vería lo que le caería encima hasta que le cayó encima.

Una noche—según se dice—la bestia le pidió que lo acompañara en uno de sus acostumbrados paseos nocturnos. Los paseos que realizaba casi diariamente en compañía de sus más íntimos cortesanos, desde la casa de su madre, la excelsa matrona, hasta el malecón. Le había pedido, además, que estuviera presente a las siete y media —precisamente a las siete y media— y uniformado de general. Precisamente de general. Por lo demás, la velada había transcurrido con normalidad, la hipertensa normalidad con que ocurrían las cosas si Trujillo estaba presente.

Cuando Paulino se quedó solo alguien se acercó a decirle algo y le dijo algo. Le preguntó si no había escuchado lo que estaban diciendo de él en la radio. Paulino se quedaría estumefacto y estupefacto. Al poco rato sabría que ya no era nadie, ni siquiera general, que lo estaban despojando de todos sus cargos y privilegios, que lo están desmantelando, que lo estaban desplumando como a un pollo, que lo estaban encuerando públicamente y que iría a parar a la cárcel.

(Historia criminal del trujillato [70])

Bibliografía:

Robert D. Crassweller, “The life and times of a caribbean dictator.