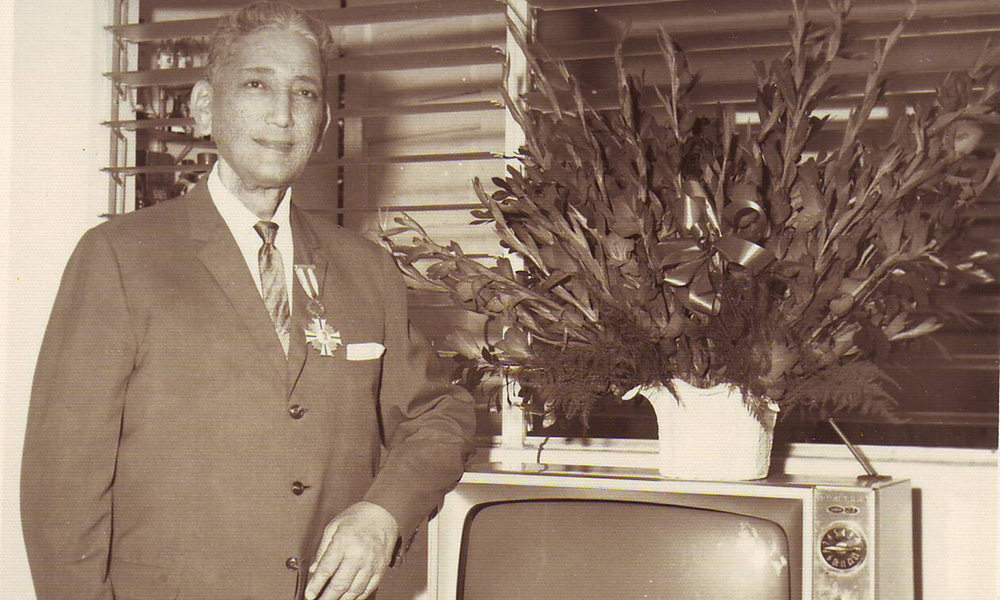

En realidad se llamaba Eugenio Cruz Almánzar, pero en San Francisco de Macorís se hablaba cibaeño, igual que en casi todos los pueblos del Cibao, y los estudiantes le decían señoi Cru. Ei señoi Cru, le decían, porque era el director de la escuela pública y merecía respeto y era querido y respetado. Bueno día, señoi Cru, buena taide, señoi Cru.

Además estaba casado con una tía mía que se llamaba Marielba o Maria Elba Sturla Ricchetti y era también tío mío y de todos mis hermanos y de mis primos y primas y primates de apellido Sturla. Sin embargo, los familiares y amigos no le decían señoi Cru. Le decían Gengo, Genguito, tío Genguito.

Pero lo importante es que era director de la escuela pública primaria El Salvador en los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo XX. Yo estudiaba allí con los demás varones de la familia.

Las niñas asistían a la escuela Costa Rica, que tenía como directora a Chea Bergés, la madre del dramaturgo Rafael Añez Bergés, y para los mayores estaba la secundaria, la Escuela Normal Ercilia Pepín, cuyo director era Ángel Severo Cabral. En la actualidad, una escuela de San Francisco de Macorís y un premio al mérito magisterial se honran con el nombre de Eugenio Cruz Almánzar.

Yo era un privilegiado por partida doble. Aparte de ser sobrino dei Señoi Cru, vivía a un tiro de piedra de la escuela. De hecho sólo tenía que atravesar un solar para llegar, y en el recreo podía regresar a la casa, tomar agua, una merienda, y volver a tiempo para el reinicio de las clases. En general, por órdenes dei señoi Cru, mis primos Raulito, Wilfredo y yo teníamos que presentarnos o nos presentábamos voluntariamente en la Dirección al inicio del recreo. Entonces Ei Señoi Cru se convertía en el muy cariñoso tío Genguito y nos daba un chele a cada uno, un valioso centavo de peso con el cual comprábamos gofio, hojaldre, frío frío o cualquier otra golosina. Al recordar el gusto, el placer con que ingeríamos esos preciados manjares (sin olvidar los durísimos roquetes del Santo Cerro) la piel se me eriza, se me pone de gallina, me engranujo de arriba abajo. El gofio es un polvo de maíz tostado y azucarado que se vendía en unos cucuruchos de papel, una hoja de papel, enrollada en forma cónica. En cuanto te lo ponías en la boca te hacías un tollo, te quedabas sin saliva, se te salía el polvo por la comisura de los labios. El mejor chiste era comer gofio y tratar de decir gofio al mismo tiempo. Las palabras no salían, pero el gofio sí.

Las hojaldres, también llamadas hojaldras, tenían un efecto similar. Se hacían con almidón de yuca o de guáyiga y eran duras por fuera y harinosas por dentro y resecaban completamente la boca, pero tenían un sabor exótico a nuez moscada y limón.

En cuanto al frío frío, el guayao —lo que ahora llaman yun yun—, creo que lo mejor que puede decirse es que era nuestra más saludable fuente de microbios, de los huevos de lombrices que casi todos teníamos en esa época. El frío frío se hacía y se hace a partir de un bloque de hielo expuesto a todas las fuentes posibles de contaminación. Hielo guayado o rallado, rociado con siropes de sabores artificiales o naturales de origen incierto, necesariamente contaminados. Creo que muchos le debemos la vida al guayao. A la muy variada clase de bichos con los cuales nos inmunizamos.

Casi todos, a la hora del recreo, éramos alegres consumidores de los parásitos que venían con el frío frío, y ei señoi Cru no era la excepción. Se comía un guayao religiosamente y a veces dos, pero tenía que estar atento, muy atento. Durante el recreo tendía a relajarse la disciplina y se producían encontronazos y peleas que ei señoi Cru no dejaba sin castigo.

Ei Señoi Cru era un tipo impresionante, con un vozarrón canónico que se escuchaba en todos los rincones, toda una masa de pan cuando no perdía la paciencia, pero si la perdía era mejor no estar muy cerca. Sin embargo, no era un tipo iracundo, imprimía muchas veces ciertos castigos corporales sin irritarse ni excederse. Aparte de la voz impresionante tenía un pito que pitaba durísimo, un pito ensordecedor que usaba con cierta discreción. Cuando fui grande y nuestra relación familiar dio origen a una mayor confidencia, me habló de la importancia del pito en el desempeño de su labor como director de escuela. El pito era algo de lo que no podía abusar para que no le faltaran el respeto, el respeto al pito. En condiciones normales bastaba un pitazo para componer o recomponer el orden. Pero en casos extremos (como cuando se armaba, por ejemplo, una pelea y los estudiantes se arremolinaban como en una especie de gallera en torno a los combatientes y gritaban de alegría a voz en cuello), no era prudente usar el pito porque nadie lo iba a oír ni le habría hecho caso. Le habrían perdido el respeto a al pito, que era lo que más temía. En semejantes circunstancias, ei señoi Cru la emprendía a empujones y pescozones contra los mirones y a pescozones y empujones se abría paso hasta llegar hasta los contendientes, que se molían generalmente a golpes sin advertir que el temible señoi Cru estaba sobre ellos. Entonces los separaba y sólo entonces hacía sonar el pito, aquel dichoso pito que rompía los oídos. Hacía un llamado al orden que todos obedecían.

Alguna vez oí decir que en casos excepcionales (cuando algún contendiente echaba mano a un palo o una piedra o un arma punzante para dañar al adversario), ei señoi Cru empleaba un castigo drástico. Se valía de un vergajo (una verga de toro disecada que guardaba celosamente en un armario de la Dirección), y con ella golpeaba en privado al infractor con un golpe, un solo golpe en las nalgas o en el muslo. Un solo golpe que, según los entendidos, daba ganas de mearse.

En general, el castigo favorito que empleaba ei señoi Cru contra los estudiantes que se fajaban a los puños era más ocurrente y divertido, por lo menos para los espectadores. Una vez que sometía a los gladiadores a la obediencia, los agarraba por la oreja y lo que entonces llamábamos corbeja al mismo tiempo, es decir por la oreja y los pelos de la sien. Y una vez que agarraba no soltaba, jalaba duro hacia arriba, cada vez más duro en la medida en que se acercaban a la Dirección. Las víctimas de aquel castigo trataban inútilmente de sustraerse al dolor poniéndose en puntas de pie. Aquello parecía realmente lo que se denomina en ballet un arabesco, un “ponte de puntillas”, toda una pieza de danza clásica que provocaba un coro cruel de risotadas interminables.

Supongo que muchos consideran que semejante práctica es simplemente injustificable, quizás aborrecible. Yo estoy convencido de que ei señoi Cru recurría a este método contra quienes se lo merecían y todavía me causa risa recordar esos episodios. Lo confieso sin tapujos, todavía me causa una cruel risa interminable recordar aquellos estudiantes sujetos por la oreja y la corbeja y caminando en punta de pies como bailarines de ballet y meo culpa. Meo toda la culpa.