El empleo de guarda campestre traía aparejado un salario de treinta dólares mensuales y convertía al maleante, casi por arte de magia, en un agente del orden público, una combinación de vigilante y policía privado, toda una autoridad en el cerrado y estrecho mundo del central azucarero.

El guarda campestre, dice Crassweller, trabajaba doce horas al día todos los días de la semana y también de noche cuando era necesario. Llevaba uniforme de mezclilla azul (especie de tela de jeans o vaqueros) y una placa que representaba la ley, el orden. Era una figura familiar que aparecía en cualquier lugar a caballo, con un poncho o capote enrollado en la silla para el caso de que lloviera, lo cual era casi constante o por lo menos muy frecuente en esa época.

El trabajo de guarda campestre, según Crassweler, no era algo de mucho prestigio, aunque tampoco era objeto de desdén. Más bien infundía respeto o temor o ambas cosas, porque el guarda campestre era en general una persona deshonesta, carente de sensibilidad y escrúpulos, muchas veces un abusador, cuando no un vulgar matarife. Sin embargo, mucho debió contribuir esta posición a la afirmación o reafirmación del orgullo y autoestima de Chapita. Y sin lugar a dudas lo preparó para la siguiente y definitiva etapa de su vida: la carrera militar.

Como guarda campestre, dice Crassweler, Chapita desempeñaba múltiples funciones. Tenía que proteger el dinero de la paga que se distribuía semanalmente en los bateyes, prevenir y detener peleas que se producían con frecuencia en fiestas y galleras, mantener a raya a los agitadores que se infiltraban en los bateyes a predicar doctrinas foráneas. Mantener el orden, en general. El mantenimiento del régimen opresivo de cualquier central azucarero.

Todo parece indicar que el guarda campestre se beneficiaba de las ganancias que generaban las peleas de gallos y juegos de azar ( las llamadas rifas de aguante) y de seguro no era ajeno a ciertos tipos de negocios turbios como la extorsión o la usura. Chapita se convertiría entonces en esa figura tenebrosa que es posible imaginar, una figura lúgubre, a veces bajo la lluvia, con un capote que semejaba un traje de difunto, la tétrica silueta a caballo, armado hasta los dientes bajo el sol o la lluvia o al amparo de las sombras. Casi un señor de horca y cuchillo.

Pero Chapita sólo duraría un par de años en ese empleo. Los yanquis le conseguirían, o se lo conseguiría él mismo, otro mejor, uno que le duró toda la vida.

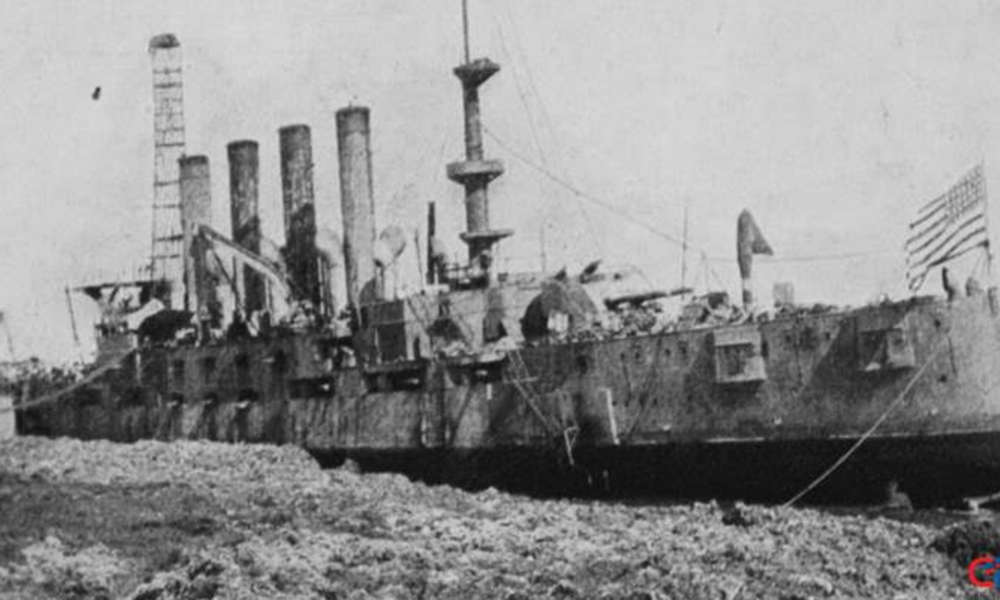

Los yanquis gobernaban entonces directamente el país. Habían desembarcado en Santo Domingo (igual que habían hecho en Haití) para convertirlo definitivamente en un enclave azucarero, pero con el pretexto siempre loable de establecer el orden y preservar las instituciones o restaurar la democracia. Luego, en el fatídico 29 de noviembre de 1916 (casi en el mismo período en que Chapita había conseguido su trabajo de guarda campestre), un capitán de navío llamado Harry Shepard Knapp emitió una proclama desde un buque llamado Olimpia. La proclama de Knapp desconocía, en nombre de su gobierno, a la República Dominicana como estado soberano y establecía un régimen militar de ocupación que duraría ocho años.

Los soldados del imperio procedieron de inmediato a disolver el ejército y a desarmar en la medida de lo posible a toda la población, crearon una especie de servicio de espionaje para vigilar a los opositores bajo un régimen de dictadura férrea que implicaba censura, amenazas, encarcelamientos, torturas y asesinatos.

Ocupar el país de los dominicanos fue un poco más fácil que someterlos. Se produjeron episodios de oposición y levantamientos y protestas en diferentes zonas. Pero fue en el este, en las provincias de San Pedro de Macorís y el Seibo, donde se le presentó al invasor la más enconada resistencia, una que corría pareja con la más feroz represión. En esas zonas, de muy difícil acceso, surgieron o se reavivaron numerosos focos de insurgencia que mantuvieron en jaque varios años a las tropas del imperio. En general los insurrectos recibían el mote despectivo de gavilleros, cuando no de ladrones o saqueadores, pero era muy heterogénea la composición de sus fuerzas. Había entre ellos verdaderos patriotas nacionalistas, bandas que habían hecho del pillaje una forma de vida, algún fanático religioso, y sobre todo campesinos que habían sufrido (igual que en otras partes del país) el despojo de sus tierras a manos de los capitalistas extranjeros vinculados al imparable desarrollo de la industria azucarera durante los primeros quince o veinte años del siglo.

El combate contra los gavilleros se llevó a cabo de una manera brutal, pero muy poco fue lo que pudieron hacer en principio las tropas del imperio.

Los insurrectos no presentaban un frente unido ni tenían, en general, un propósito político definido, aparte de la lucha por la supervivencia frente a los invasores. Además, actuaban sin coordinación entre ellos, en diferentes frentes guerrilleros y gozaban de amplio apoyo popular. Solían atacar y replegarse como quien dice a su antojo, asaltaban bateyes, ingenios y bodegas. Ocasionalmente incendiaban los inmensos plantíos de caña o chantajeaban a los administradores de los ingenios para que les pagaran a cambio de no hacerlo. Después se ocultaban en montañas y cuevas, en la espesura de un territorio densamente arbolado o quizás tupido de maleza punzante y de mosquitos, inhóspito y desconocido para las tropas del imperio.

Para enfrentar el problema y evitar que se generalizara en otras regiones del país, los altos mandos de las tropas de ocupación decidieron crear una guardia nacional y la crearon, una guardia nacional antinacional. Y así, oficialmente, Harry Shepard Knapp, el 7 de abril de 1917 emitió una orden ejecutiva, la número 27 del gobierno militar, que establecía la organización de un ejército de tropas cipayas llamado eufemísticamente Guardia Nacional Dominicana, pero comandada por oficiales norteamericanos. Tenía en principio unos ochocientos efectivos, un selecto grupo de personas de la peor ralea al servicio del imperio.

El reclutamiento de oficiales no fue tarea fácil, como dice Crassweler, porque los dominicanos con la requerida educación o formación eran renuentes a servir. De hecho, el repudio del pueblo contra la intervención era generalizado y una gran parte no disimulaba su hostilidad. En cambio, a Chapita y otros de su calaña les pareció ver el cielo abierto cuando se presentó la oportunidad de hacer carrera en esa guardia que llamaban nacional y se ofreció como voluntario.

La carta de solicitud que, con fecha 9 de diciembre de 1918 Chapita dirige al coronel C. F. Williams, comandante de la Guardia Nacional Dominicana, es todo un primor, algo que revela la candorosa hipocresía, el cinismo casi angelical de Chapita el grande.

Chapita solicita humildemente su ingreso, una humilde posición como oficial en la Guardia Nacional Dominicana. Pide excusas protocolares por molestarlo al Coronel Williams y afirma decorosamente que es un hombre al que no se le conocen vicios, que no fuma ni bebe y que no ha sido, sobre todo, de ninguna manera convicto, involucrado en ninguna corte por ningún tipo de delito.

Explica que en su ciudad nativa de San Cristóbal, a treinta kilómetros de distancia de esta ciudad de Santo Domingo, ha pertenecido y pertenece a la mejor sociedad, que tiene 27 años de edad y es casado. Un marido ejemplar seguramente.

Añade finalmente que en San Cristóbal y en la ciudad de Santo Domingo pueden dar testimonio de su conducta y buenas maneras Rafael A. Perdomo, Juez de instrucción de la primera jurisdicción, Eugenio A. Álvarez Álvarez, Secretario de la corte de primera instancia y el abogado Armando Rodríguez, consultor jurídico de la secretaría de estado de justicia.

Finalmente firma:

Sinceramente suyo

Rafael L.Trujillo

El 18 de diciembre presenta otra carta, una de recomendación, escrita en papel timbrado, del gerente o administrador del Central Boca Chica, donde Chapita había trabajado como guarda campestre.

(Siete al anochecer [23])