En la medida en que avanzaban los trabajos de reconstrucción y remozamiento de la devastada ciudad de Santo Domingo, el futuro padre de la patria nueva se afianzaba en el poder, apretaba una por una todas las tuercas del engranaje del régimen totalitario que estaba construyendo, especialmente en lo concerniente al aparato de seguridad de estado.

El servicio secreto era una herencia, un legado de la intervención, algo que nació junto a la llamada Guardia Nacional Dominicana, fundada en 1917 por las tropas yanquis que ocupaban el país, y jugó un papel cada día más importante y tenebroso durante toda la era gloriosa.

Con fines de modernizarlo y hacerlo más eficiente, la bestia se agenció desde un principio la asesoría de extranjeros, gente de experiencia en labores de inteligencia, sicarios y torturadores con un brillante historial, una impecable hoja de servicios a los más despiadados dictadores de la región.

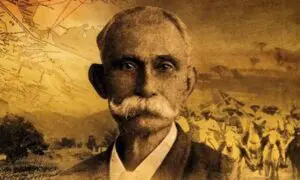

Uno de los principales asesores de la bestia fue su gran amigo Watson. El mayor Thomas E. Watson, su instructor, mentor y simpatizante. Watson estuvo presente y muy activo durante el periodo de emergencia posterior al ciclón de San Zenón y contribuyó a consolidar el organismo de inteligencia para que pudiera operar, monitorear las actividades de los desafectos tanto en el interior del país como en el exterior. Sus tentáculos se extendieron de tal manera que llegaron a cubrir casi todo el espectro de las actividades políticas, sociales y culturales, penetraron en oficinas públicas y privadas, en la educación, en los hogares y familias, hasta el punto de convertirse en lo que parecía o llegó a parecer una policía del pensamiento. Así se fue creando poco a poco una atmósfera de paranoia, desconfianza, recelo, una densa y viciada atmósfera patibularia. Los ciudadanos se encerraron, como quien dice, o fueron encerrados durante más de treinta años en un ataúd de silencio.

El desastre de San Zenón fue una bendición para la bestia, no sólo le brindó al régimen la oportunidad de consolidarse, de apropiarse de recursos destinados a otros fines y hacerse de un cierto prestigio.También le permitió librarse de una cantidad indeterminada de oposicionistas, presos políticos a quienes el huracán había sorprendido en las mazmorras de la Fortaleza Ozama y la penitenciaría de Nigua. La Ley de emergencia, que se promulgo a raíz de la devastación de la ciudad, la suspensión de las garantías constitucionales, el dictamen que otorgaba todos los poderes del estado a la bestia y la declaración de la ley marcial permitieron disponer de las vidas de estos infelices, haciéndolos pasar por víctimas del meteoro. Nunca se sabrá cuántos de ellos fueron asesinados y luego cremados, enterrados sin identificar junto a las verdaderas víctimas en el Parque Eugenio María de Hostos. El mismo que se llamaba entonces Plaza Colombina y que se llamaría durante mucho tiempo Parque Ramfis en honor al primogénito de la bestia.

La bestia calculaba todo al milímetro, no descuidaba un detalle, no dejaba nada al azar. En 1931, con el propósito de eliminar cabos sueltos, urde un plan, una siniestra tramoya, se las arregla con desenfado y astucia para librarse de dos personajes que le resultaban incómodos: el general Desiderio Arias y el vicepresidente Estrella Ureña. Al primero lo eliminó fisicamente y al segundo lo obligó a dejar el cargo, a ausentarse del país y finalmente presentar su renuncia. También es posible que contribuyera con su muerte, algunos años después, durante una operación quirúrgica a la que fue sometido.

Mientras el gobierno asumía todos los rasgos de una dictadura militar, con un tupido entramado burocrático, los partidos tradicionales empezaban a desarticularse o ya se habían desarticulado. Sus dirigentes se habían desbandado, se habían dado a la fuga y al destierro. La bestia empezó a ejercer un dominio casi completo de todos los poderes del estado y se disponía a controlar por adelantado por lo menos una pequeña porción del clima político que aún no estaba en sus manos: las intenciones de voto. Así, en 1931, apenas un año después de haber subido al poder, fundó su propio partido, el Partido Dominicano, en el que era obligatorio inscribirse, democráticamente obligatorio.

El glorioso Partido Dominicano fue registrado oficialmente en la Junta Central Electoral con el nombre de la bestia como director y el de Mario Fermín Cabral como presidente de la junta superior directiva. Éste último, uno de los más prestigiosos sinvergüenzas de la era, era el hombre que, según Crassweler, en alguna ocasión había sido uno de los primeros en dar la voz de alarma cuando la bestia empezó a conspirar contra el orden constituido y el primero en enmendar el error y subirse al carro del vencedor. El hombre que, según Almoina, había traicionado a Desiderio Arias, que había denunciado y llevado a la carcel y a la muerte a numerosos oposicionistas. Era el hombre que, como dice Almoina, se prestaría a subscribir o auspiciar, la iniciativa, el infame proyecto para cambiar el nombre de la ciudad más vieja del Nuevo Mundo por el del más desvergonzado de los abigeos, por el apellido de una familia de ladrones y asesinos, el de la bestia que en cinco años había cubierto de dolor, de sangre, de lutos al pueblo dominicano.

Junto a Fermín Cabral figuraban en la nómina de fundadores del Partido Dominicano otros de los más impúdicos y entusiastas cortesanos. Uno de ellos era Augusto Chotín, que había participado en el asesinato del presidente Cáceres en 1911. Otro era Rafael Vidal, a quien Crassweler describe como un conspirador y asesino. El más prominente era el tío de Trujillo, Teódulo Pina Chevalier, un tipo obeso, disoluto corrupto y no muy inteligente en opinión de Crassweler.

El Partido Dominicano se convirtió en un referente obligado, en el principal soporte ideológico y político del régimen y en una importante fuente de ingresos. Todos los dominicanos mayores de edad estaban obligados a inscribirse y a donar generosamente el diez por ciento de su sueldo. El carnet de miembro, la llamada “palmita”, tenía un diseño elemental. Una palma real, el nombre del partido, la efigie de la bestia emplumada con el título de generalísimo y cuatro palabras sacrosantas: Rectitud, Libertad, Trabajo, Moralidad. Un burdo acrónimo formado con las iniciales de sus nombres y apellidos: Rafael Leónidas (o Leonidas) Trujillo Molina.

La “palmita” (junto a la cédula y la certificación de haber hecho el servicio militar), formaba parte de una santísima trinidad que todo ciudadano mayor de edad tenía que llevar consigo. Los llamados tres golpes que la guardia requería en cualquier momento a los ciudadanos, especialmente a los infelices. La falta de cualquiera de estos documentos podía ser penada con prisión y trabajos forzados. Andar descalzo también podía acarrear pena de prisión y trabajos forzados. Ser pobre y no tener trabajo podía ser penado con la cárcel y trabajos forzados por delito de vagancia.

La gente que resistía, que protestaba contra estas medidas era acosada, la gente que hablaba mal del gobierno iba a prisión o al cementerio, las mujeres que levantaban su voz contra los abusos eran vejadas en público y en privado. El servicio secreto y de inteligencia extendía sus tentáculos, penetraba por todos los resquicios de la sociedad, ejercía su dominio en cuerpos y almas. La oleada represiva por parte del ejército, con militares como Vásquez Rivera, Leyba Pou, Cocco y Federico Fiallo a la cabeza castigaba fieramente cualquier asomo de inconformidad o rebeldía. La bestia estaba construyendo un cementerio y una enorme prisión en todo el país. Una prisión cementerio.

(Siete al anochecer: historia criminal del trujillato [28]. Tercera parte).

Bibliografía:

Alejandro Paulino Ramos

Mecanismos de Trujillo para la represión política: los servicios secretos contra los “desafectos” del régimen (4)

José Almoina, “Una satrapía en el Caribe”

Robert D. Crassweller, “The life and times of a caribbean dictator