En una intensa oratoria ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Luis Abinader reclamó la participación internacional en el salvamento haitiano. Las palabras del mandatario, con justeza, han vivificado una irrebatible noción: “No hay, ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití”.

Hace algún tiempo que publiqué (en el fragor de esa huraña cercanía con nuestros vecinos y sus aliados coyunturales) una reflexión basada en la circunstancia demográfica, económica y geográfica vinculada al rescate del pueblo de Toussaint Louverture. La titulé “Un ejercicio de equidad”.

Y aún percibo en aquel razonamiento la tenacidad de unas cogniciones históricas; sin duda entrelazadas, en lo más hondo, con innegables impulsos de sobrevivencia. Argumentos, los unos y los otros, que brindan razón de ser y sustento a la causa nacional invocada, con ardor, por el presidente Abinader.

La hecatombe del pueblo haitiano estremece los valores esenciales del mundo civilizado. Muy pocos resultan, es cierto, los que no se conmuevan ante la desdicha histórica y el desamparo que doblega a nuestro fragoso vecino. Países como Francia, Canada, los Estados Unidos y Venezuela se han constituido, así, en sus más decididos protectores. Por causas imputables a cierto ‘fatum’ histórico y geográfico, parecería inevitable la incorporación dominicana a ese círculo de tutela social. Dada la complejidad del caso, imaginemos, sin más, la aceptación de nuestra membresía como un quinto afiliado a dicho cenáculo.

En tal caso, podría entenderse como decididamente justo el que los cinco socios tomen bajo su responsabilidad los costos de mitigar la orfandad material (también inmaterial) del pueblo de Toussaint L’Ouverture.

Tan sólo como hipótesis de trabajo, proyectemos que el más efectivo remedio a la situación haitiana –en una primera fase, digamos– consistiría en la disminución de su carga demográfica en unos cinco millones de individuos, lo que constituye cerca del 50% de la población actual. Los beneficiarios de tal disposición serían acogidos en los cinco territorios amigos, según la capacidad relativa de cada país. Es fácil de entender que sólo con este descenso se duplicaría la asignación “per cápita” de cualquier ayuda recibida, en el futuro, a favor de los cinco millones de haitianos que permanecerían en su territorio.

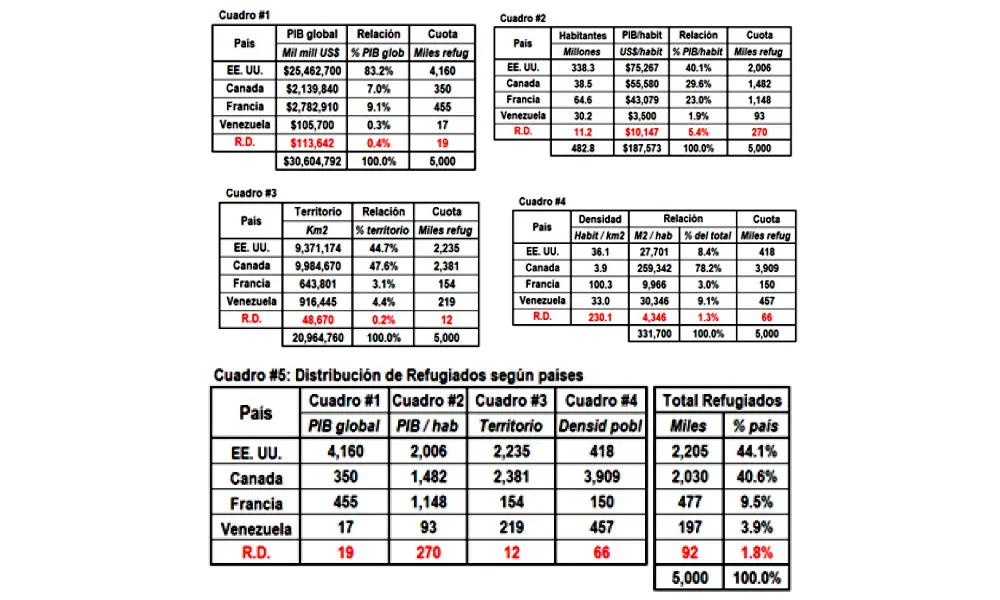

Proponemos, con tal objeto, una equitativa distribución del respaldo multinacional basada en parámetros de indiscutible solvencia, tales como: (A) la capacidad económica de cada nación solidaria, expresada a través del Producto Interno Bruto (PIB) global y el PIB per cápita; además de (B) la capacidad de absorción territorial, medida en términos de la superficie total (en km2) y la densidad de población (en habitantes/km2) de los cinco países altruistas.

Como una explicación inicial, el Cuadro #1 muestra el PIB de las cinco economías, a la vez que determina sus tamaños relativos y, por igual, estima la capacidad individual asociada a una cuota justa para asimilación de los cinco millones de emigrantes. (En este ejercicio se emplearon cifras del Banco Mundial, el FMI y otras fuentes, actualizadas a 2022-2023).

Luego, el Cuadro #2 presenta la asignación de cupos basada en una noción distributiva según el PIB por habitante que, de modo general, calcula la suficiencia económica media de los individuos de cada país. En el Cuadro #3, la prorrata de refugiados se fundamenta en la extensión territorial comparativa, respecto a la superficie global que ocupan los cinco países. El Cuadro #4 analiza el equilibrio de la distribución en términos de los metros cuadrados de territorio disponibles por habitante en cada país (cifra que expresa el inverso de la densidad poblacional correspondiente). El Cuadro #5, finalmente, muestra el promedio de cuotas calculado según las cuatro premisas antedichas.

Esta última tabla indica que la porción de refugiados que equitativa e imparcialmente correspondería a la República Dominicana alcanza un 1.8% del total de los cinco millones asignados a los cinco países. En tal caso, esa justa proporción nos comprometería a integrar nada más que 92 mil individuos dentro del territorio dominicano. Nadie duda que en la práctica, y obviamente antes de la hipotética distribución de los cinco millones de haitianos, el número de ellos que circula hoy en nuestras calles y caminos (¿será un millón y medio, dos millones o tres millones?) es similar o superior a las cuotas humanitarias que serían dirigidas a EE.UU. (2,205,000 refugiados) o Canada (2,030,000 refugiados); y quizá cinco o diez veces los cupos que corresponderían a Francia (477,000 refugiados) y a Venezuela (197,000 refugiados).

Todo esto se trae a colación, sólo con el propósito de brindar una perspectiva sensata y justa de la actual circunstancia. Más aún porque la tozuda verdad, la rabiosamente obstinada materialidad comprueba, sin resquicio de duda, que los dominicanos no son culpables, ni merecen penalización alguna por las tribulaciones hereditarias del pueblo haitiano.

De ellos logramos zafarnos, entiéndase, a duras e inhumanas penas, hace ya ciento ochenta años (en 1844). Horas aquellas en las que Haití, dueño de un poderoso aparato militar y de ciertos pujos imperiales, convertía en humo y en broches y adornos dorados los recursos que en el período napoleónico hicieron de ese territorio “la más productiva de todas las colonias francesas”. Días, también, en los que Alexandre Petión, con la exquisita generosidad de quien todo lo puede, entregaba a Simón Bolívar pertrechos militares, barcos y dinero para apoyar su lucha contra España.

¿Qué ocurrió, entonces, con el vigoroso Haití, con el airoso gobierno de esclavos emancipados que fieramente ocupó nuestro suelo durante veintidós años, y que hasta llenó de armas la alforja guerrera del Libertador? ¿Podría alguien (quizás don Mario Vargas Llosa) explicar las razones –acaso antropológicas más que de sociología política– del retroceso, de la sombría metamorfosis regresiva (ecológica, económica, humana, institucional) que sucediera durante el último siglo y medio en el lado occidental de nuestra isla?

Acaso no sea un dominicano el más llamado a responder tan apremiantes cuestiones. Esto así porque caminábamos, en aquel tiempo, sobre un territorio aislado, despoblado y paupérrimo, en el que sólo la tenacidad de un puñado de seres refulgentes hizo posible el nacimiento de un país como el nuestro. Nación pequeña, es innegable, pero con una razón de ser y una visión optimista, serenamente dirigida hacia el porvenir. Regida aún por instituciones en agraz, imperfectas –también es cierto–, pero estables y cada vez más robustas. Una comunidad decorosa, sin segregación ni rencores, y en la que no tienen espacio los belicismos ni las malquerencias. Ésa, y no la que equivocada y socarronamente definen algunos, es la República Dominicana de nuestros días.

Habría que ahondar, pues, en los folios de nuestra historia para entender con claridad lo que fuimos, lo que somos y hasta de qué seríamos capaces frente a un acoso como el de nuestros días: atolondrado e infeliz, a más de inicuo y sin perspectiva alguna de éxito.