Alguien que penetra la realidad con un atisbo como el de Juan Francisco Toro de Juanas, claramente, es un artista insólito. Usted se persuade cuando mira los pulidos paisajes, los bodegones honrados, los retratos cargados de biografía íntima. Seguro y denso el dibujo, templado y justo el color, armónica y equilibrada la contextura: Toro le da vida a la naturaleza muerta y alma a las cosas vivas.

Hay un discurso singular en esta obra, ajeno a toda ideología, a todo sucio de doctrina. Sin indicios de ambigüedad, sin asomos de incertidumbre, Toro representa la poesía yacente en los árboles, en el agua, en los objetos de cocina, en los cuerpos inertes, en los rostros. Pocas veces se ha visto un universo tan templado y tan justo. El artista obedece a la consigna de Novalis: “Otorgar a lo cotidiano la dignidad de lo desconocido”. Uno recibe la impresión de que Toro pinta cuando la naturaleza sueña.

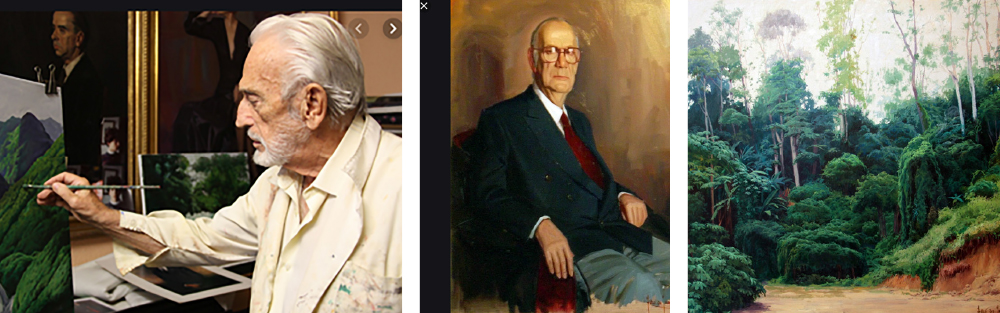

La obra de Toro impresiona por su realismo. Pero lo suyo no es la crudeza fotográfica a que recurren muchos artistas, restándole importancia a lo imaginado. Se trata de un realismo viviente, potente, en el cual están inmersos todos los objetos tocados por su pincel. Su pintura no sólo capta la realidad sino que la transforma. La meta del realismo no es la belleza, sino la verdad. Él extrae la esencia misma de las cosas, a las que otorga una nueva realidad milagrosa y vibrante.

Llevar a la tela un cuerpo, un rostro, una expresión, unos ojos, no cabe duda, es tarea ímproba. Sus trabajos son reales a primera vista, porque reconocen la imagen, los sitios. No obstante, hay una atmósfera especial, una carga emocional que los hace más irreales que verdaderos.

La campiña es el tema principal de esta exposición de Toro de Juanas. La pintura al aire libre (en plein air) es la gran conquista del arte moderno. Pintar la danza silenciosa del campo es dejarse guiar la mano por el matiz y por la luz. El espíritu del artista rectifica el orden innato de las cosas. Si la poesía llega a la filosofía moral, la pintura hurga en las en trañas de la filosofía natural. Como Picabia, él busca “mostrar siempre aquello que no está”. Es una especie rara de expresionismo, sólo que en vez de ir con las formas, va con la luz. Parecen trozos de realidad fuera de contexto, por lo que acontecen, en verdad, alucinantes.

Ortega y Gasset dijo: “No hay que inventar nada. Ahí están las cosas; aquí están el lienzo, la paleta y los pinceles. Se trata de hacer pasar las cosas que están ahí al lienzo que está aquí”. No son así de simples, sin embargo, las pautas. El realismo, como estilo, refleja el contexto histórico sin añadir esencias mitológicas, religiosas o alegóricas. Su fidelidad al detalle lo diferencia de la glorificación idealizadora romántica, en tanto la concentración en los rasgos esenciales de los caracteres y las situaciones lo distingue del reflejo de la realidad en el sentido naturalista o fotográfico.

El maestro Tomás López Ramos ha dicho que Juan Francisco Toro de Juanas es el más grande retratista de nuestra época. Cierto: las figuras representadas por Toro —retratista del Rey Juan Carlos I, de la Reina Sofía, de Camilo José Cela— trasladan a la superficie, como ningunas, el acento psicológico, el tiempo íntimo, la hondura anímica del modelo. Al hacer un retrato, Toro capta el rostro y el aliento, el ademán y el alma.

La técnica es impecable. Asido a la mano de los grandes pintores de la historia —de Rubens, de Durero, de Murillo, de Velázquez, del Caravaggio—; con el sólido valimiento de Sorolla, asimismo, Toro nos demuestra en esta exposición su refinado academicismo.

Arte aferrado al tiempo y, a la vez, ajeno al devenir, su obra nos enseña mucho. La paleta de Toro de Juanas redescubre el espectáculo de nuestra propia naturaleza, de nuestros objetos, de nuestros rostros característicos. Exhibe, no sólo el verde y la luz de los pradales criollos; revela, además —como lo hicieran Gausachs y Vela Zanetti—, el alborotado fulgor de nuestra esencia.

(Catálogo de la exposición del maestro español Juan Francisco Toro de Juanas; Mesón de Bari, Santo Domingo).