“De su boca salen hachones de fuego; centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama”.

Libro de JOB

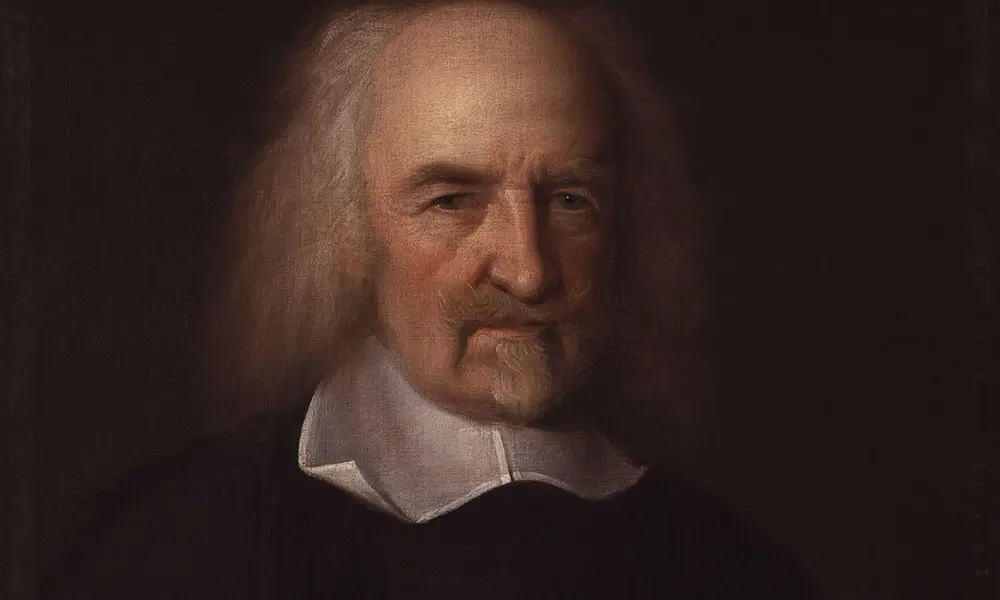

Muy pocos recuerdan hoy el Leviatán de Thomas Hobbes. Este libro de 1651, a modo de breviario sobre la índole y el ordenamiento de la sociedad, propone una psicología fundada en la existencia del odio humano, de la violencia y la ambición desordenadas. Hobbes señalaba que sólo un gobierno omnipotente, con señorío absoluto -un Leviatán- podría mantener las pasiones humanas bajo control. (El nombre no carece de simbolismo. El Libro de Job lo describe como la mayor bestia acuática. De enemigo de las almas, idéntico al demonio, lo califican los Santos Padres de la Iglesia. En la obra de Hobbes representa al hombre de fuerza colosal que congrega todas las energías. El poder del Estado, desde entonces, se representa como un alegórico Leviatán).

Hobbes piensa que el estado natural es “la guerra de todo hombre contra todo otro hombre”. De su inflamado averno sobreviven estas sentencias: Bellum omnium contra omnes (Guerra de todos contra todos) y Homo homini lupus (El hombre es un lobo para el hombre). Sin un gobierno todopoderoso, dice él, la vida humana sería “solitaria, pobre, asquerosa, brutal y corta”.

Al formar comunidades sujetas a una autoridad central, sólo así, los hombres se librarán de estos males. Ninguna libertad individual existe bajo el Leviatán. Sólo el gobierno es soberano: el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente sistema de mando. Todo albedrío político ciudadano termina al elegir gobernante. El Leviatán es como un Dios, aunque mortal.

Cuando concluye el siglo XVIII, un gobierno Leviatán resulta inadmisible en esa sociedad que aflora en el Norte. Junto al espectro de Hobbes, en la Filadelfia de 1787 hay doctos y eminentes invitados: los manes del Barón de Montesquieu y de John Locke.

Montesquieu, un escolástico juez provincial francés, aporta la noción de libertad individual y el principio de los “controles y equilibrios” de la función gubernativa. Desde otro ángulo, Locke, médico y filósofo inglés admirador de Descartes, enuncia que el tránsito del estado de naturaleza a la sociedad civil se cumple con el objeto de garantizar los derechos naturales del hombre (vida, salud, libertad, propiedad), especialmente el de propiedad. Esto así, acaso por sus ideas liberales o la noción de que la propiedad es la base de la misma libertad. Somos libres en cuanto somos dueños de nosotros mismos. De Hobbes únicamente sobrevivirá una premisa psicológica: los seres humanos, en acto o en potencia, son objetables.

El gobierno de aquellas colonias emancipadas sitúa al individuo en el núcleo de la vida política. El acento en el hombre, no en la sociedad o en el Estado. Un gobierno apartado, remoto, acullá… Un hombre “turbulento, carnal, sensual; comiendo, bebiendo y criando”, cantará luego Walt Whitman. Libertad de hablar, de aprender, de transitar, de adquirir, de trabajar, de competir. Todo ello a distancia, suficientemente lejos del Estado. Ni amigo colaborador, así tampoco enemigo amenazante. La América libertaria, la del Norte, sueña con un hombre emancipado, solo, responsable, que goza de los frutos de su batalla personal.

De otro modo se dan las cosas en el Sur. A través de un siglo, Hispanoamérica irá de aquel bilioso pesimismo del Bolívar de 1830 (“La América es ingobernable para nosotros”, “El que sirve una revolución ara en el mar”, “La única cosa que se puede hacer en América es emigrar”) hasta remontar a la utopía evangélica del “arielismo”.

Setenta años después de la muerte de Bolívar, el uruguayo José Enrique Rodó insufla el ensueño de las élites criollas con la quimera de Ariel, genio del aire en la simbología de La Tempestad de Shakespeare. Rodó descubre en Ariel la sensible entidad del latino, con su espíritu encauzado a los valores morales. En contraste, la sensualidad y la torpeza de Calibán, dirá el uruguayo, personifican la síntesis del rústico y feroz utilitarismo norteamericano.

Escrutado en el tiempo, lo cierto es que nada sobrevive de aquella candorosa idea del ‘arielismo’. Salvo, quizá, una angustiosa declaración de ineptitud ante el enorme impulso de progreso de la nación norteña. A fin de cuentas, Rodó y el arielismo sólo valieron para excitar la antipatía de las élites hispanoamericanas de principios del siglo XX, en contra de la democracia que florecía en el país de Jefferson y de Lincoln.

Años más tarde, el resultado no se hace esperar. Y nuestras iluminadas naciones arielistas viajan del vértigo sideral hasta tocar suelo en los patéticos Leviatanes cuartelarios de Juan Vicente Gómez, Anastasio Somoza, Marcos Pérez Jiménez y Rafael Leónidas Trujillo.

El Norte, todavía en sus balbuceos independentistas, despunta terrenal, laico, libertario y opuesto al avasallamiento gubernativo. Las repúblicas del Sur, en paradoja, brotan alucinadas y elitistas. Si bien ajenas al ejercicio del derecho individual y supeditadas, poco menos que sin excepción, a gobiernos dueños hasta del aire.

Mucho tiempo ha transcurrido y Hobbes es ahora un fósil de la arqueología política. Aunque algunos pierden el curso y hurgan todavía en sus cenizas. En pleno siglo XXI es generalizada la idea de que el progreso será factible únicamente en el seno de economías libres, dentro de regímenes que fomenten la iniciativa individual, la igualdad de oportunidades y la competencia abierta.

Carece de sentido el rumiar acerca de los contemporáneos Leviatanes socialistas de nuestro continente. Naufragaron ya las economías enclaustradas y dogmáticas, resultado de correrías ideológicas y de coyunturas soldadescas. Sobran ejemplos: Cuba, Venezuela, Nicaragua… Definitivamente zozobró (y que así sea para la eternidad, por lo menos en esta mitad del planeta) aquel siniestro e infructuoso caudillaje.

Pero no ignoremos que el fantasma de Hobbes sobrevive en los trastornos irresueltos de nuestras naciones. En los ochenta millones de analfabetos y desnutridos. En los cincuenta millones de indios que aún vegetan en las páginas amargas de Asturias y de Arguedas. O en los cinturones de miseria que agarrotan nuestro subcontinente. Son éstos, probadamente, los frutos visibles de aquellos virtuosos y filantrópicos Leviatanes iberoamericanos. La cosecha de casi dos siglos de un despotismo fúnebre y delirante.