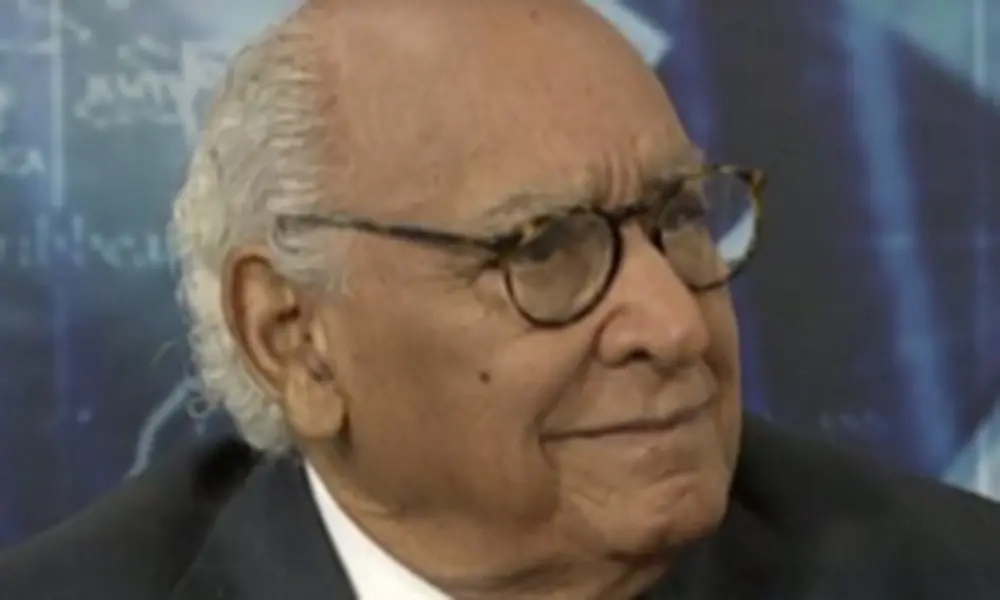

La muerte de Hugo Tolentino me despojó de un querido amigo. Y arrebató al país un hombre público de luces: tribuno ardoroso, historiador, gran prosista, académico, legislador, canciller, poeta… Perdimos, sin apelación posible, un ser humano honorable, un digno ciudadano de este suelo.

Con él compartí algunas de sus aficiones menos perceptibles, acaso las más reservadas: la literatura y la música, la gastronomía y las agudezas de Brillat-Savarin, la pintura, la poesía y la serena ebriedad como una épica de la elegancia en tiempos oscuros.

Al glosar el prólogo de Hugo a La Cocina Dominicana, un magnífico recetario elaborado por los esposos María Ramírez y Guillo Carías (1992), resalté su centelleante descripción: “… donde un plato de guandul cocinado con arroz en leche de coco exhala una fragancia que se cuela por los intersticios de la cocina… trasciende la puerta de salida y va hasta el parque persiguiendo el olfato del dueño de casa… provocándole un delirio casi hipnótico que lo arrastra hasta la mesa solariega para regalarle con generosidad el moro perfumado”.

Con la sugerencia de comentarlo, Hugo me entregó (era diciembre de 1994) su ensayo Itinerario Histórico de la Gastronomía Dominicana. Asumí con interés la elucidación de aquella saga de cinco siglos, que entrelazaba la penuria colectiva con el denuedo y la voluntad de sobrevivencia de nuestros antecesores.

Sin más, esta crónica encanecida intenta acaso rescatar, de la eternidad de las sombras, la presencia y el estro del amigo desaparecido.

Itinerario Histórico de la Gastronomía Dominicana

Quizás nadie haya escrito sobre nuestra cocina con el rigor histórico y la sapiencia culinaria de Hugo Tolentino Dipp. De ahí que, en su espacioso ensayo titulado Itinerario histórico de la gastronomía dominicana, la descripción fidedigna transite de manos del regusto y los sahumerios, del sabor y de la deleitable remembranza. Él, Hugo, cocinero cabal, gourmet implacable y ardoroso, nos desborda aquí de plazos y de sensaciones. Todo aquello en un lenguaje que envuelve de fragancia las imágenes intercaladas en el texto, con vocablos que solazan el oído de verdores y de huertos recrecidos.

En ocho grandes apartados, el ensayo recorre la vida del credo coquinario nacional: desde el arribo español en las postrimerías del siglo XV, hasta la pizza napolitana de hoy. La evolución de nuestra hornilla se inicia en el encuentro de indígenas y conquistadores españoles. Yuca, batata, casabe (llamado luego ‘pan de las Indias’), peces (dajaos, biajacas, sagos), aves y frutas indígenas; mezclados en el rellano con garbanzos y lentejas, con bizcochos y miel, con tocino y queso de Andalucía. Así hubo de ser aquella concurrencia alimentaria en los primeros años de la colonia, señala el historiador.

Ya en el siglo XVI (en tiempos de frey Nicolás de Ovando) “El cultivo de la tierra experimentó un cambio apreciable y un importante crecimiento del ganado vacuno, caprino, porcino, ovejuno, así como de las aves traídas a la isla desde el segundo viaje. De América del Sur vendrían alimentos como la papa y ciertos tipos de frijoles. De México llegarían el tomate y semillas de ajíes dulces”.

El desarrollo en esos años de una próspera economía cañera hace del azúcar un heroico e irreemplazable ingrediente de la gastronomía isleña. Con todo, y después de las ‘devastaciones’ del gobernador Antonio Osorio (1605), la miseria abate a los veinte mil pobladores de la primera colonia española en el Mundo Nuevo. Muy poco era accesible en aquellos días del ‘situado’: la limosna enviada para el puñado de habitantes de una villa donde “celébranse los días de preceptos misas de noche… por no tener vestidos decentes en la ciudad, donde todos son conocidos”.

Asaz se ha repetido, y así lo entiende Hugo Tolentino: el mestizaje de nuestra población (mestizaje antropológico, integral, que no sólo étnico y culinario) tiene como matriz el siglo XVII, en los años que sucedieron a las ‘devastaciones’. Días misérrimos, ciertamente, que alumbraron instantes de sobrevivencia creadora. Carencias infinitas, claro que sí, pero que nos hicieron dueños de una poética de la escasez y del instinto. (Aunque, no sé, quizá alguna razón tendría el poeta Pedro Mir cuando afirmaba: “Para un español, la falta de pan y vino es lo que se llama hambre. Porque la verdad –suscribía Mir, al evocar aquellas horas desdichadas– es que había de todo”.)

Pocos cambios, en realidad, se verifican en nuestras esencias culinarias durante el período comprendido entre los siglos XVIII y XX. Algunos productos nuevos, apenas ciertas formulaciones que se integran tímidamente a la dieta básica nacional. Hasta adentrarse el siglo XX, la cultura del ‘conuco’ está arraigada en la sociedad dominicana. El libro Al amor del bohío, del poeta Ramón Emilio Jiménez, desagravia y enaltece hábitos alimenticios que viajan desde los tiempos coloniales. Recubierta de una templada y heroica coraza, la gastronomía dominicana fue capaz de incorporar durante esos años, con templada sabiduría, los ‘géneros’ y el recetario de otras cocinas.

La presente globalización económica y social atrajo hacia estos lares el bagaje alimentario de numerosas civilizaciones. Entre otras influencias gastronómicas, Tolentino menciona la pujanza de las cocinas ‘cocola’, del oriente medio, italiana y china.

Buena parte de los negros libertos que emigraron al país en 1823 y 1824, durante la ocupación haitiana, se asentaron en Samaná y Puerto Plata. La astucia gastronómica de este puñado de seres humanos enriqueció la cocina dominicana con platos como el ‘pescado en escabeche’, el ‘cangrejo cocinado con coco’ y el ‘yaniqueque’.

Inmigrantes de las islas inglesas del Caribe llegaron al país (entre 1896 y 1916) para trabajar en la industria azucarera. Con una gran vocación laboral, custodiada además por la más honorable conducta, los ‘cocolos’ trajeron a la mesa dominicana la ‘salsa de guavaberry’, la ensalada de ‘buen pan con bacalao’, las ‘batatas caramelizadas con casquitos de guayaba’, los ‘bollos con molondrón’, los ‘dumplín’, los ‘guisos de lambí’, los ‘pescados fritos’, los ‘guisos de pata de vaca’, los ‘estofados de lengua’ (de arroz y de vegetales), los ‘bizcochos de zanahoria’, las ‘galletas de maní’, los ‘muffins’ de auyama, los ‘conconetes’, la ‘cerveza de jengibre’ y una variedad de panes.

Los emigrantes del medio Oriente (libaneses, sirios y palestinos) llegaron al país entre 1875 y los primeros decenios del siglo XX. Muchos de los productos traídos a Santo Domingo por los españoles a partir de 1493 fueron llevados por los árabes a España durante los siete siglos de su asentamiento en la península ibérica. Dice el autor: “Berenjenas, repollos, hojas de parra, perejil, albahaca, cebolla, ajo, especias, hierbabuena, calabazas, espinacas, garbanzos, almendras, uvas, pasas, dátiles, aceite de oliva, aceitunas, arroz, trigo, fideos, frutos secos, para no mencionar más, reencontraron los árabes en Santo Domingo para poder dar continuidad a sus hábitos alimenticios”.

‘Quipe crudo’ (‘naye’), ‘quipe al horno’, ‘rellenos de repollo’, ‘rellenitos de hojas de parra’, ‘berenjenas rellenas’, el ‘tipile’ (‘tabouleh’) y el ‘tahine’ –apunta el autor— forman parte del ‘mezze’: platillos de entrada que, fruto de la prolongada dominación árabe, crearon la costumbre española de las ‘tapas’.

La gastronomía italiana es prodigiosamente variada. De los pueblos del Sur nos llegaron la ‘pizza’, las ‘lasagnas’, los macarrones y los espaguetis, el queso ‘provolone’, el ‘tiramisú’ y los helados. Desde el Norte, los ‘gnochi’, la ‘polenta’, el ‘pesto’ genovés, la ‘salsa boloñesa’, los ‘risottos’, el ‘carpaccio’ (de cordero o de cabrito). Salamis, jamones, ‘prosciuttos’, mortadelas, quesos (‘parmigiano reggiano’, ‘grana padano’, ‘pecorino’, ‘gorgonzola), vinagre balsámico de Módena…

Hoy día, la mayoría de los emigrantes chinos proceden de Guandong, provincia donde se origina la comida cantonesa, una de las mejores del oriente asiático. Culinaria de la pobreza, los platos chinos brindan pitanza y frugalidad: ‘chofán’, ‘chop suey’, ‘won tong’, arroz frito, costillitas de cerdo agridulces, chicharrones de pollo…

A las emanaciones de aquel vertiginoso potingue que burbujeara en la marmita del siglo XVII, no cabe duda, habría de agregarse ahora el honroso tributo de esos emigrantes, de estos seres transterrados (‘cocolos’, italianos, árabes, chinos) que ya constituyen parte inseparable del tejido social dominicano.

Son rastros que infiero de este ensayo, enjundioso y notablemente bien escrito, acerca del trayecto y los avatares de nuestra cocina. Raciocinio de una sabiduría ancestral que deviene, asimismo, en breviario de identidad colectiva, esta lección de Hugo Tolentino Dipp nos arraiga, con firmeza, en la intelección de lo que fuimos y aún sumamos. Hoy, por supuesto, nada me parecería más oportuno.