Alejandro Alsina es, quizás, uno de los pocos pintores auténticos que nos quedan.

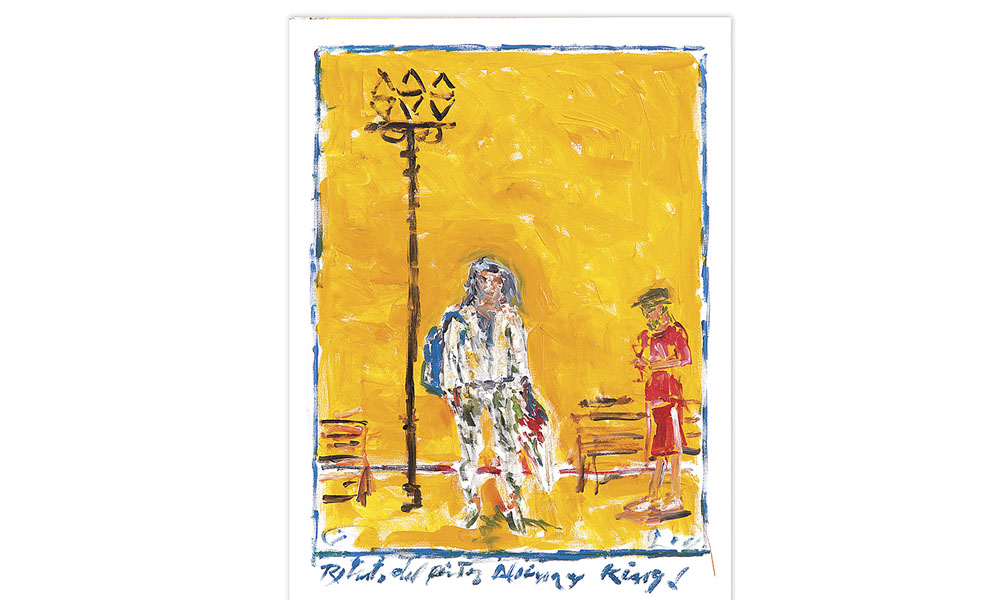

De mirada triste, como perro callejero, sonrisa sincera, pero cansada; pelo que no sabe lo que es un peine y que cualquier bruja de cuentos de hadas envidiaría, ropa a lo Sancho Panza de Doré, con más anillos que una poeta de pacotilla, repleto de collares y reguindales; de poco hablar y una mano suelta… tan suelta, que ni él mismo domina, por libre. Esa libertad es el sello del arte, por más discursos cursis y explicaciones innecesarias. Un artista auténtico y, que se respete a sí mismo, redundancia, nunca explica su obra.

¿Descendiente de Ramón Martí Alsina, aquel famoso pintor catalán? Cuando viene a ver…

Alsina forma parte de un cuarteto de mosqueteros indomables de la Zona Colonial de Santo Domingo, junto a Goico, Cestero y Enmanuel. Mirinda podría ser el quinto, cuando pasó de marchand a usar los pinceles, ahora en una pasola que le sirve para su autodelivery.

Cuando le compré a Daniel y a Máximo, en la librería del Conde al aire libre, con su baticueva incluida, dos paisajes impresionistas, supe que era un maestro porque mi ojo no me engaña y, sin querer, hice el paralelo con Cestero, quien anda sin rumbo desde que le quitaron su ínsula, La Cafetera, después de haber perdido a Rocinante “en la Primera Guerra Mundial” y cuando a los molinos les borraron a Cruz Diez.

Alejandro no se pone sombrero para parecer pintor, no cree en aquella teoría de cuando Copito que, él era la causa de locura, si no se usaba.

Con una fuerza vangoghiana, emula al holandés sin saberlo; sus girasoles es el Sol mismo de su Caribe. De sus colores escasos, sucios, precarios, saca las luces que encienden el alma de los seres sensibles, los pocos que sobrevivieron a la embestida de las bestias urbanas. En sus colores se escuchan los violines en notas suaves que detiene el tiempo, que nos hacen cabalgar por “les ateliers des grandes maîtres de la peinture”, como lo hizo Giacometti, acorralado en una fama que le cayó de repente y que él no sabía qué hacer más que seguir moldeando figurines flacos de barro, hasta el fin de su canción, como la cantó Léonard Cohen.

Cada día se instala en el banco debajo del árbol que enfrenta el Palacio de la Esquizofrenia en el Parque Colón. Allí llega con su caballete en bandolera y un saco lleno de latas de pintura. Aunque los politurs lo sacaron a patá limpia por “ensuciar el entorno propiedad de los turistas del culo el mundo”, tuvieron que pedirle cacao simplemente porque el Parque Colón sin Alsina es una desolación, como en la época de la plaza de armas, antes de Lilís. Alsina, las palomas y el Colón de Gilbert, por ahora, son el Parque.

Con su mirada de rayos X perfora sus recuerdos buscando la imagen del día, pero cuando se le descarga la pila, simplemente esboza cualquier perro de los que cohabitan con él, en una supervivencia de náufragos. Sobre el perro descarga su destreza que automáticamente le da vida como los ácidos en el papel fotográfico que van sacando la imagen de la nada en el cuarto oscuro o, como la llama que revela los secretos de algún mensaje escrito con jugo de limón.

Allí se queda a la espera de un comprador que se llevará una obra invaluable por varios pesos equivalente a un pica-pollo chino.

Ya no lo molestan porque, tanto Turismo como el Ayuntamiento, lo usan como atractivo turístico que les sale muy barato. Esa es la miseria de la mentalidad de los que administran los espacios públicos. En época de los Médici, comería en Palacio y llevaría la cruz de los hidalgos del arte.

Pero digamos que Alsina es “dichoso” que no le cobran un pago por instalarse allí, como me hacía a mí la ciudad de Quebec. En vez de que se les pague a los artistas que engalanan el ambiente y les sirven a los comerciantes, dueños de restaurantes, para que esos lugares sean oasis visuales y un atractivo sano. Sí, a Alsina debieran darle un sueldo para que haga lo que hace, que tiene el valor, después de pasar por Bellas Artes, de vivir del arte. Pelletier está de acuerdo

A Alsina no le da el tiempo para hacer una exposición, la velocidad de su supervivencia se lo impide, tiene que comer cada día como todo el mundo, tiene que abastecerse de colores que esparce a los cuatro vientos.

Su energía se descarga matando el tiempo “a pincelazos limpios” y, al caer la noche, cuando su cerebro queda en 4%, se va a guardar sus herramientas y a cargarse, como celular, en un rincón que comparte con las ratas que ya ni caso le hacen cuando les quitan el de ellos. Duerme, ronca, defeca, se lava la cara y vuelve a su rutina creativa que no lleva contabilidad ni conexión con el mundo real y menos del virtual. Porque Alejandro no pierde su tiempo punchando o sobando un teléfono celular. Él, como Aladino, soba la tela con la caricia del pincel y, desde los colores, brota el genio que le pide que pida tres deseos y que él repite cada día: 1. Un hambergazo, 2. Un plato de papa fritas y 3. Una gaseosa con hielo, no importa que sea de “las aguas cloacales del imperio”. Como mosquetero al fin, un cuarto deseo: que aparezca un comprador y que nadie me joda.

El arte de Alsina no está en ningún museo, él no es parte del engranaje social que fabrica “artistas” para exhibir sus “genialidades” en el Naco que sigue siendo Naco. Tampoco tiene con qué pagar una payola y/o “crítico” de arte y menos es parte del troupeau disponible a los gobiernos para hacer regalitos a visitanticos distinguiditos y plenipotenciaritos; él simplemente es Alsina, “el pintor loco del parque”, admirado por José Pelletier que le dice maestro… con eso basta.

Pero, “¿Qué puede hacer él solo en piyama contra un ejército de hormigas?”. Vivir.