Todos los años, y a veces dos veces al año, el minotauro iba de visita al pueblo y el pueblo se ponía de fiesta por fuera y se ponía de luto por dentro. Su llegada nunca era anunciada públicamente, pero se podía presentir, se podía oler, se podía percibir en el nerviosismo y el miedo que invadía a los funcionarios civiles y militares con varios días de antelación. Ademas, en la iglesia comenzaba a entrar una brisa caliente, malsana, se apagaban los velones y se derretían los cirios y los feligreses se sentían incómodos. El cura párroco sospechaba de una presencia maligna.

Por lo demás, en todo el pueblo se extremaba la limpieza, la recogida de basura y se pintaban las escuelas y edificios públicos. Salvo el mercado, que era siempre un asco, todo quedaba oloroso y resplandeciente, en especial el local del Partido Dominicano.

Al igual que en otros pueblos del país, el minotauro se hospedaba junto a su escolta de guardias pretorianos en el local del Partido Dominicano, un edificio antipático y cuadrado de dos plantas por cuyo frente la gente evitaba pasar. Había otros iguales, aunque de diferentes tamaños, en las poblaciones más importantes. Y en cada uno había una maciza columnata a la entrada, un vestíbulo de generosas dimensiones, amplias oficinas, un salón de actos y algunas celdas enrejadas, primorosamente enrejadas.

Pero su aspecto era engañoso. En el segundo nivel, al que sólo unos pocos tenían acceso, había unas insospechadas habitaciones de lujo, una discreta suite con todas las comodidades para que el minotauro se sintiera a gusto. Allí pernoctaba, bebía, se emborrachaba, se alimentaba con las más tiernas doncellas, daba órdenes de vida y de muerte mientras todos a su alrededor temblaban como gelatina.

La llegada del minotauro despertaba siempre curiosidad porque la mayoría de la gente, en especial los más chicos, sólo lo conocían por fotos. Una fotografía en especial, que estaba en los lugares públicos y con la cual todos estaban familiarizados. Era una foto a color, los colores chillones de las fotos retocadas de esa época, con la imagen de un minotauro rozagante de mejillas rosadas, mejillas suaves y rosadas que invitaban al tacto, de piel tan suave como nalga de niña. Como la piel de un melocotón.

Mamabuela fue a verlo una vez porque no tenía nada que hacer, pero no se atrevió a acercarse. Desde lejos advirtió algo que nadie advertía. Sobre los hombros del minotauro sobrevolaba un pájaro malo que la llenó de terror. Instintivamente se hizo la señal de la cruz. Al regresar al caserón le dijo a todos sus familiares que no salieran a la calle ese día y nadie salió ese día.

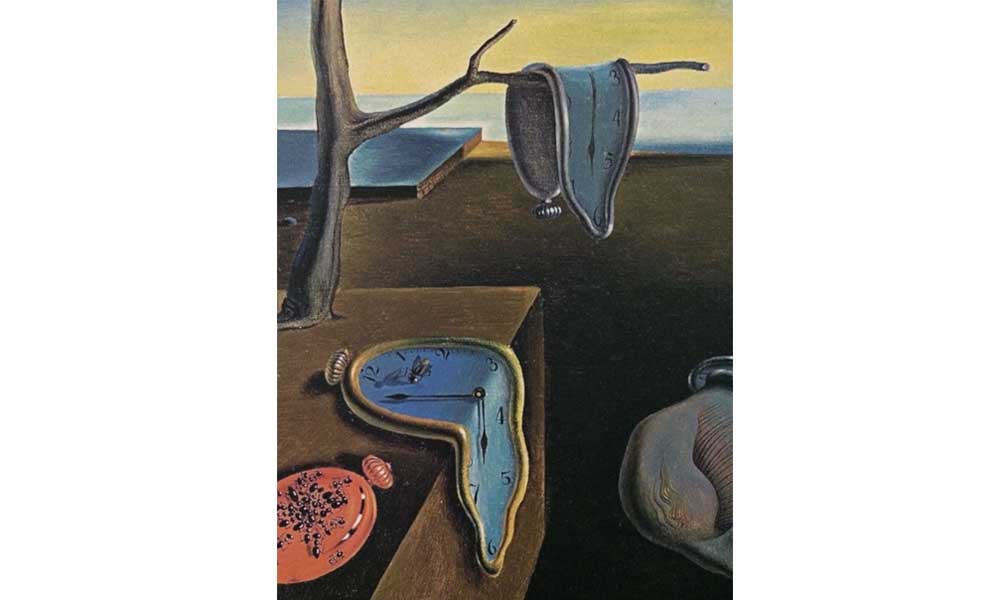

La presencia del minotauro alteraba la rutina y la modorra provincial de los pobladores, las horas y los horarios de acostarse, de dormir y levantarse. Todo empezaba a girar a su alrededor. En una ocasión, sin que nadie pudiera explicárselo, las manecillas de los relojes empezaron a moverse en sentido contrario y no se detuvieron hasta las tres en punto de la madrugada. La hora del diablo.

Nada volvía a ser igual durante los días que pasaba en el lugar, engordando al ganado con su ojo de amo. Los empleados públicos y privados, los dirigentes políticos locales, los estudiantes de las escuelas primaria y secundaria, los campesinos y los obreros acudían voluntariamente o eran arreados como ganado en presencia del minotauro, que era como estar en presencia de un dios. Se les permitía verlo de cerca cuando inauguraba una obra o cuando simplemente caminaba en compañía de sus guardaespaldas y aduladores, y se les permitía aclamarlo, vitorearlo, aplaudirlo sin cesar.

Durante su última visita causó, sin embargo, una ingrata impresión entre las estudiantes de secundaria. Todas estaban acostumbradas al minotauro rozagante de mejillas rosadas que aparecía en la foto, pero el que pasó frente a ellas a pocos metros de distancia no se le asemejaba. Llevaba una máscara, un Panqueque Max Factor, un maquillaje tan espeso como si se lo hubieran aplicado con una plana de albañil. El minotauro que pasó frente a ellas, con un ceñido frac, tampoco pudo permanecer mucho tiempo a la intemperie porque el maquillaje se reblandecía a vista de ojo en el candente sol del mediodía. No lo podían creer. Todo parecía irreal, bajo aquel cielo inclemente que de nadie se compadecía, todo parecía alucinante y distante como en una pesadilla. Y realmente lo era.

Aparte del minotauro, también venían los circos y las compañías de teatro y de zarzuela un par de veces al año. Una vez fui a un circo que no parecía circo. Era un circo de fenómenos, sin monos ni leones ni elefantes, ni trapecistas ni payasos. Algo deprimente. Había una mujer con la cabeza del tamaño de una naranja, había un gigante que se serruchaba el talón de un pie con un serrucho sin hacerse daño, había un traga espadas que se tragaba espadas lumínicas y se le veían todos los órganos del cuerpo. Había también una mujer que caminaba en cuatro patas, pero no me la dejaron ver.

Las compañías de teatro y de zarzuela venían muy seguido porque era la época de la guerra y los artistas se morían de hambre en Europa. Una vez, una compañía de teatro española emprendió una gira que duró un año por todos los rincones del país, presentando una obra llamada El conde Danilo, que tuvo un éxito enorme. Ese año, a todos los niños que nacieron en esta tierra les pusieron por nombre Danilo. Toda una epidemia de Danilos.

Los circos y las compañías de teatro y de zarzuela iban y venían, pero el minotauro estaba siempre de alguna manera presente en todas partes. La radio y los periódicos lo mencionaban todos los días. En las oficinas públicas, en las escuelas y el hospital, en la sala de muchas casas y en todos los sitios imaginables colgaba una foto del rozagante minotauro. Sus frases famosas ocupaban paredes enteras. Había bustos suyos ceñudos y severos en los lugares más impensados. La graciosa glorieta victoriana del parque había sido demolida y sustituida por una monumental estatua del minotauro. Donde quiera que fueras sentías la mirada del minotauro.

En la sala de la casa condal, la del abuelo catalán, sólo había fotos familiares. Hasta que en una ocasión se apareció el menor de los hijos con el rostro demudado y sudoroso. Traía un retrato enorme a todo color, un retrato recién salido de la imprenta, que olía a tinta fresca y lo colgó en la sala, en un lugar muy visible. Un retrato del minotauro en todo su esplendor.

La indignación del patriarca catalán no tardó en hacerse sentir. Estalló de ira. La ira de los justos. En esta casa no se le rinde culto a tiranos, yo me fui de España huyendo de la tiranía, no lo voy a permitir.

Pero esta vez haría una excepción. El hijo menor le explicó que habían nombrado un nuevo jefe de la policía. Cuando le dijo el nombre, que parecía un vomitivo, el patriarca palideció. El retrato del minotauro permaneció en su lugar.

La fama de Ludovino lo precedía. Tenía modales de caballero, mucha finura en el hablar, y escogía a sus víctimas sin apasionamiento. Era alguien que mataba por matar, un cancerbero. Todo el mundo conocía la historia de unos presos a los que había metido en sacos de yute y arrojados al mar.

Matar era su vicio y su lisio, era su tarjeta de presentación. Para empezar, sólo para empezar, cada vez que lo nombraban en un cargo hacía matar a alguien.

Un día después de su llegada, un empleado del tribunal de tierra, recientemente ascendido apareció ahorcado y con el rostro desfigurado.