Cuando Eiffel fundó su compañía en 1867 tenía 35 años y una testarudez tan dura como las vigas que él pegó

En 1889 se iban a cumplir 100 años de aquella Revolución que revolucionó, con redundancia y todo, la humanidad entera: la Revolución Francesa. Ella fue la que quitó del poder a los reyes, con su mojiganga rancia y ridícula de privilegios inmerecidos y supremacía ficticia. La Iglesia también se fue de paro.

Eso no fue paja de coco, fue a mandarriazos limpios que derrumbaron aquella cárcel maldita donde la arbitrariedad tenía su reinado aparte, pero conectado todo con la misma corona. Solamente la Carta de los Derechos Humanos, aunque coja y que sigue hoy ciega en la “tierra prometida”, valía la pena y a pesar de que a Napoleón se le subieron los humos con to y brasas pa’ joder medio planeta invadiendo y creando desastres como bien lo dibujó Goya.

La Exposición Universal tenía que ser la “plus grande”, la “plus belle”, “extraordinaire”.

Costara lo que costara había que hacer un monumento del coñazo para celebrar esos 100 años: una torre de 300 metros.

-¿De 300 metros? Se preguntaron todos en la primera reunión, menos Pascal Dupont que se fue porque la mayoría hablaba al mismo tiempo y casi todos destacaban el ego in crescendo con pocos resultados.

El único que tenía una solución era un joven de ojos claros y soñolientos, de traje gris, tan gris como su propuesta: una torre de acero.

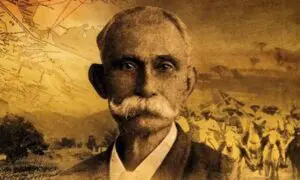

La experiencia de Gustav Eiffel hablaba de rieles y puentes de estructuras complicadas y pesadas que saltaron ríos imposibles y hondonadas profundas.

El “pont de Québec” diseñado por Théodore Cooper y Norman McLure, fue inspirado en esas estructuras que le costó dos derrumbes fatales antes de inaugurarse en 1919.

Cuando Eiffel fundó su compañía en 1867 tenía 35 años y una testarudez tan dura como las vigas que él pegó, una a una y sin saliva e muerto, que era de uso común.

La edad de su graduación como ingeniero, 23, le marcó la fatalidad de su inevitable final que ya venía, premonitoriamente, indicado en el revés de la fecha de su nacimiento, 32. Pero él no necesitaba más para dejar una inmensa huella, su marca, en París a donde fue a parar después de irse de Dijon donde el aburrimiento lo arropaba de cuerpo entero.

Y esa torre borró la hazaña del viaducto de Garabit que muchos creían imposible, y se llevó al olvido su autoría en la estructura que le hizo a Bartholdi cuando, de alcagüete, creó la Estatua de la Libertad.

Nadie tampoco se acuerda del armazón que él ensambló, como edificio poligonal dividido en 24 espacios triangulares que albergó, en tiempo de bohemia y miseria, a los pintores Modigliani, Chagall y otros como el escultor rumano Brancusi de quien se tiene una réplica de su taller a la entrada del moderno museo Ponpidou. Esa colmena, de artistas alegres y borrachos, la salvó Alfred Boucher del pabellón de vinos y quedó como recuerdo junto a la canción de Aznavour, La Bohéme; La Coupole, Le Moulin Rouge, L’Opera Garnier y otras bellezas desparpajadas en ese París , del infame Macron.

Blaise Cendras la recordará en sus escritos de sonámbulo embriagado por el “absinthe” verde al igual que Max Jacob, en sus poemas sin pie ni cabeza y en sus anécdotas sin fin, sin que se mencione el genio de Eiffel ni por “La Ruche” ni por la torre que deleitan a turistas en Montparnasse.

Un día cualquiera, de esos que se les escapó a Hemingway, Gustav se encontró con Jacob en el bar “Le Chat Noir” y este le contó que él fue quien hizo famoso a Picasso.

-¿Y qué hiciste, le compraste una docena de cuadros por millones de francos?

-¿Y con qué? Era una tarde fría de noviembre en “La Ruche”, no había nadie que tuviera un franco. No teníamos para fumar y menos para una botella de vino. Fue cuando me vino la idea de alquilar un traje con bombín y bastón para lucir como un gran millonario, le contaba Max con el entusiasmo del que viaja en el tiempo y hace una parada en el momento que le da su santísima gana.

-Fui directo a ver al dueño de la galería de arte más prestigiosa, la de Monsieur Vollard, seguía el poeta contando.

-Allí estaba en su sillón, acariciando su gato, con una cara gris y una mirada de paciencia de muerto. Le pregunté, en un francés de fuerte acento británico, que buscaba obras del pintor más conocido en mi país… que compraría todo al precio que fuera. Como no había nada de Picasso los dueños le prometieron al ilustre comprador que volviera en unos días. Salieron corriendo a buscar a Monsieur Pabló y le remataron hasta los bocetos.

-Y el comprador no volvió nunca.

-Exacto.

Después que los arquitectos Emile Nouguier, Maurice Koechlin y Stephen Sauvestre presentaron sus bocetos, se corrigieron y se elaboró la torre final que fue construida a una velocidad acelerada como la de los carpinteros funerarios cuando no tienen el tamaño del último muerto.

La torre sirvió de inspiración a muchos artistas, las lluvias de críticas parecían un diluvio que creía que ese “amasijo” de chatarra tenía que ser desmontado. El uso como antena, en la l Guerra Mundial, la salvó y poco a poco París la adoptó como una marca de identidad y motivo de visita para más de siete millones anuales que aunque tengan el Pompidou, el Louvre, el Museo Carnavalet, el Picasso, el Rodin y la tumba de Napoleón, se acercan para llevarse el “souvenir” más parisino.

La torre se llevó dos millones y medio de remaches (tornillos ajustados al rojo vivo), a mí, una veintena en el retrato a Eiffel que es parte de la colección de Acero Estrella; pero es casi seguro que a ese ingeniero le faltaba un tornillo.