En palabras de Hegel, ya lo dije antes, Homero es “el elemento en el que el mundo griego vive como el hombre vive en el aire”. Mas esa atmósfera inverosímil, ese espacio milagroso que envolvía de pleno la civilización helénica (asimismo lo entendía Platón) era, en lo fundamental, el mito. Homero se apoya en la mitología y la transfigura en soberbios poemas. A través de la mitología, también, los griegos adquieren el conocimiento de un horizonte sentimental, de un espacio afectivo que luego hace posible la épica, la tragedia y la comedia.

Por la fuerza de los mitos, de lo que en ellos se cuenta, cada dios es “alguien”: el que devoró a sus hijos, la diosa casta que lanza sus flechas, el que persiguió a Dafne y la vio convertirse en laurel, la que desató los vientos contra las naves de Eneas. Los dioses griegos son “quién”, son “individuos”, son “personas” —algunos humanos, la mayor parte sobrehumanos— sin que falte en ellos la sexualidad.

Nadie en nuestros días, digamos, podría imaginarse como creíble (e inevitable) el que Zeus, convertido en un toro, raptara a Europa, ninfa de gran belleza, y que la condujera luego a Creta donde la hizo madre de Minos. Ningún esfuerzo retórico especial era necesario, sin embargo, para que este relato fabuloso se admitiera, con visos de certidumbre, en el seno de la vida helénica. Porque era aquel universo mítico, con certeza, el elemento, el aire, como advirtió Hegel, dentro del cual existían los griegos del período homérico.

Claro está que no se percibe, ni por asomo, la menor semejanza entre la Grecia heroica y el lugar y el tiempo en que nace, crece y se sostiene el universo mítico-mágico de Macondo. Sin embargo, García Márquez, en pleno siglo XX, con naturalidad propia de quien viviese aquellas horas titánicas, hace volar alfombras que pasean a los niños por los techos de la ciudad, y trae a escena mujeres que levitan y ascienden al cielo en cuerpo y alma. Por tal razón, “Cien años de soledad” representa un eje y un hecho artístico soberbio, alucinante y tanto más grandioso cuanto mayor perspectiva y más distancia alcanza, respecto al escenario histórico y cultural en que surge y se asienta la narración novelada de los Buendía. (¿No sería ésta acaso la intuición de Marta Traba al discernir una “Homérica Latina”?). Lo cierto es que, provisto de la más intensa e inteligente arquitectura literaria, García Márquez forjó una suerte de ‘epopeya de gabinete’, con bríos sobrados para impregnar de certeza arrolladora e inapelable a la perfecta quimera de Macondo.

Él llamaba “carpintería secreta” a su técnica peculiar de escribir. Carpintería, dicho a modo de metáfora, porque ese oficio primoroso le permitía cortar en trozos los maderos de una idea o de un sueño; luego pulirlos y, más tarde, formar con esas porciones un discurso escrito capaz de hipnotizar, de subyugarnos, de hacernos llorar o reír, de emocionarnos hasta la angustia, o acaso de hundirnos en abismos de desesperación inconsolable.

La voz, el estilo, los párrafos, los adjetivos, el punto de enfoque, las oraciones: muchos han tratado de desentrañar los secretos de esa carpintería de resultados sobrenaturales. Veamos, si acaso es posible, un acercamiento a los trucos literarios del gran hechicero de Aracataca.

La voz. García Márquez afirmó a The Paris Review que para escribir ‘Cien años de soledad’ escogió la voz de su abuela. El autor afirmaba que cuando su abuela contaba cuentos, eran fábulas irreales pero ponía ‘cara de palo’ para hacerlas creíbles. Es una voz que no se encariña con los personajes: es distante, como su abuela cuando narraba cuentos.

Las metáforas. La metáfora sustituye una cosa por otra para acrecentar su sentido. Por ejemplo, decía él: “Lloró con lágrimas de aceite ardiente que le abrasaron las entrañas”; “Tuvo que remontar los afluentes de la memoria”; “La medalla de fuego permanecía en su retina” (un eclipse).

Las analogías y los símiles. Saber retratar imágenes con comparaciones seductoras (usando el ‘parece’, o el ‘como’): “Los alcatraces inmóviles en el aire con las alas abiertas parecían muertos en pleno vuelo”. “Piedras enormes como huevos prehistóricos”.

Los adverbios. Había que rehuir de todos los adverbios terminados en ‘mente’. “Porque me parecen feos, largos y fáciles, y casi siempre que se eluden se encuentran formas bellas y originales”, dijo en una entrevista para Ciudad Seva.

Los adjetivos. Debe dedicarse mucho esfuerzo para sustituir los adjetivos tópicos por otros que producen un efecto inesperado en la imaginación del lector. Por ejemplo: ojos fosforescentes, respiración pedregosa, fiemo (excremento) empedernido, mosquitos carniceros…

Términos inventados. En ‘El General en su laberinto’ usó ‘condoliente’. Dijo más tarde: “Existen el verbo condoler y el sustantivo doliente, que es el que recibe las condolencias. Pero los que las dan no tienen nombre” (entrevista para Ciudad Seva).

Términos poco comunes. “Una hamaca colgada de dos horcones (puntales) con cabrestantes (güinches) de barco”. “La laboriosa enumeración tronchó su último vahaje (viento suave)”. Y hasta escogía las flores por sus nombres más eufónicos como caléndulas y astromelias.

La musicalidad hipnótica. Sus cuentos y sus novelas son melodiosos. Se podrían leer en voz alta y reconocer su hermosa eufonía. Todo aquello debido a la profunda formación poética del escritor colombiano, quien aplicaba a sus oraciones una métrica calculada (pie latino o griego). “Por propia iniciativa (de adolescente) comencé entonces a leer mucho, poesía y obras literarias en general, pero sobre todo poesía. Por eso creo que mi estructura cultural es esencialmente poética…” (Entrevista para Vogue).

Los párrafos esculpidos. Trabajaba los párrafos y los reescribía, una y otra vez. ‘Cien años de soledad’ contiene párrafos largos con oraciones también largas. Empleaba él la técnica llamada de inversión, por la cual se pone el final al principio. Iniciaba con un verbo o con los complementos, para evitar que todas las frases sonaran igual. Esa parte de la estructura era quizá la más trabajada. Él lo llamaba en sus memorias ‘romper párrafos’.

“Ahogándose en el maremágnum de fórmulas abstractas que durante dos siglos constituyeron la justificación moral del poderío de su familia, la Mamá Grande emitió un sonoro eructo, y expiró”.

Los diálogos fantasmales. Aunque los diálogos no constituyeron el punto fuerte de García Márquez (como reconocería siempre), las conversaciones de sus personajes adoptan un aire fantasmal, poco natural, que aumenta el efecto mágico de los relatos.

El primer párrafo. “Una de las primeras dificultades es la de escribir el primer párrafo. He llegado a pasar meses para ‘tomar la onda’. Apenas superado este escollo, el resto ha salido facilísimo. Creo que con el primer párrafo logrado se supera la mayor parte de los problemas que plantea escribir un libro. Allí queda definido todo: el tema, el tono, el estilo…” (Vogue).

La exageración. Aguaceros que duran años, esponjas y cangrejos que caminan por las casas, pelos de niñas muertas que siguen creciendo, hombres con alas, mujeres con cuerpos de araña.

Según el autor: “Si tú escribes que has visto volar un elefante, nadie lo creerá; pero si afirmas haber visto volar cuatrocientos veinticinco, es probable que el público lo crea” (Vogue).

Técnica cinematográfica. Algunas novelas como ‘El coronel no tiene quien le escriba’ las formuló García Márquez con recursos de cine. “Cuando vuelvo a leer ahora el libro, veo la cámara” (confesó a Dagmar Ploetz en ‘García Márquez’).

Las pequeñas acciones. El autor empleaba el recurso (tomado de Hemingway en ‘El Viejo y el mar’), de describir un personaje por sus pequeñas acciones, como lo hace en ‘El coronel no tiene quien le escriba’. Este coronel, que espera que alguien le asigne una pensión, vive pobre con su mujer enferma. Para ella reúne restos de café en una lata, revuelve en un arcón hasta encontrar un vestido de boda que será su mortaja, y hasta alimenta con granos de café a un gallo que es lo que ha heredado de su hijo fallecido… (Dagmar Ploetz, ‘García Márquez’).

La atmósfera. En sus narraciones suelen repetirse palabras que envuelven la acción en una atmósfera agobiante: Viento, sol, polvo, aguacero, fritanga, pestilencia, pájaros, gallos, mastines, patio, podrido, misa, calor sofocante, funeral, siglos, abuela, bananas, cataclismo, amor, víboras, sudor, criatura, selva, vapores, muerto, hamaca, arsénico…

********

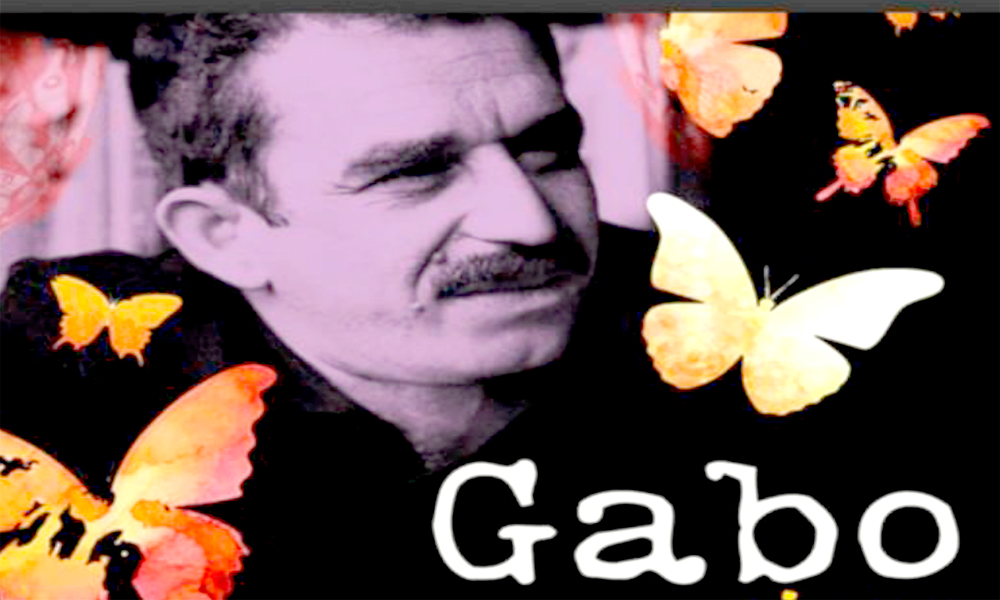

Hará algún tiempo, en la página que el diario elCaribe me permite cada sábado, expresé que la muerte de Gabriel García Márquez privaba del recuerdo colectivo, no menos que de la clarividencia mitológica, a toda Hispanoamérica, esto es, a los trescientos millones de seres que aquí sueñan y sufren en español.

Su desaparición, quise decir, borraba casi por entero una reminiscencia de cuentos de caminos, donde nebulosos espectros medievales se trenzan en oscuros y bestiales ritos de consumación; todo bajo la sombra cabizbaja que silencia el panteón aborigen, cinco siglos atrás desecho por el ardor de la conquista.

Imaginé, también, que el abismo por donde ahora se despeñaban Remedios la Bella y la matrona Úrsula Iguarán, coronadas las dos por legiones de doradas mariposas y pájaros multicolores, habría de ser, así, el sepulcro de infinitas presencias; quizá el último destino de un viaje hacia la agonía del discernimiento americano.

Y al final, he de reiterar aquí mi convicción de que perder los ecos de Gabriel García Márquez constituye no sólo el quebranto de nuestra memoria, sino que representa, por igual, el extravío insalvable de la entidad de un continente.

Muchas gracias.